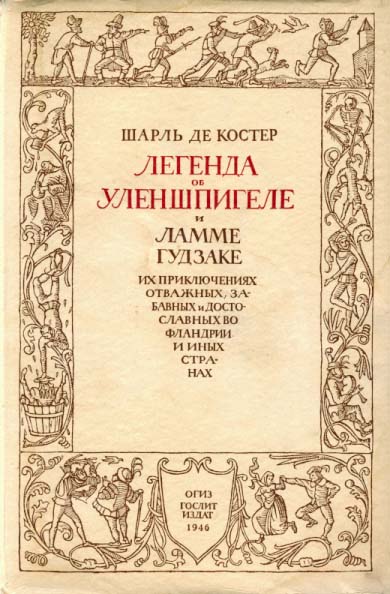

ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР

ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР

Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах

Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах

Перевод с французского А. Г. Горнфельда

Легенда об Уленшпигеле

Легенда об Уленшпигеле

* * *

* * *

* * *

* * *

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ СОВЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ СОВЫ