Дойвбер Левин

Десять вагонов

Дойвбер Левин

Десять вагонов

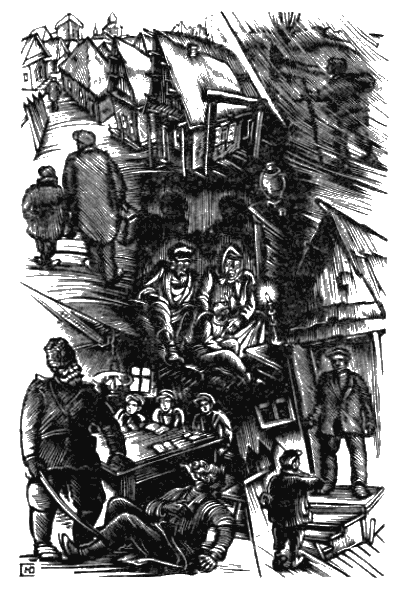

Гравюры на дереве С. Юдовина

Пролог

Пролог

Глава первая. Эшелон

Глава первая. Эшелон

Глава вторая. Приключения Натана Шостака

Глава вторая. Приключения Натана Шостака