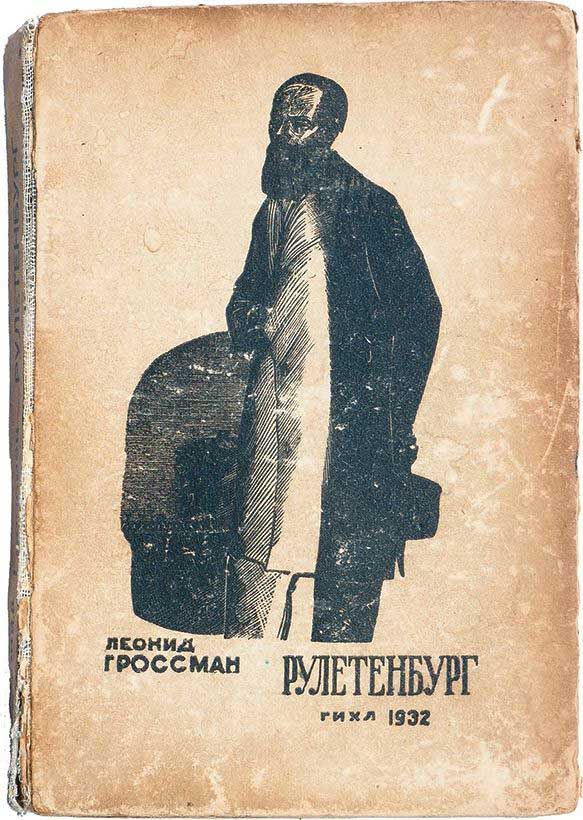

Леонид Гроссман.

Рулетенбург

Начиная с известного возраста, наши воспоминания до такой степени перекрещиваются одно с другим, что вещь, о которой мы думаем, книга, которую мы читаем, почти не имеют значения. Мы вложили себя повсюду, все стало плодоносным, все опасно, и можно производить такие же драгоценные открытия, как в мыслях Паскаля, в какой-нибудь рекламе мыла.

Марсель Пруст. Albertine disparue, I, 208.

Глубокая тишина царствовала в Европе, когда Фридерик Великий закрывал глаза свои навеки, но никогда подобная тишина не предшествовала столь сильной буре. Все было спокойно, и здание политической системы европейских государств казалось непоколебимым. Вдруг все взволновалось и вырвалось из обыкновенного своего хода…

И. Кайданов

‘Руководство к познанию всеобщей политической истории’. П., 1834

Полвека тому назад на полях Бельгии решались судьбы Европы. В честь павших под Ватерлоо при армии генерала фон Блюхера славных подданных великого герцогства Нассауского сегодня на Луизен-плаце в 11 часов утра состоится в присутствии его превосходительства коменданта, господина бургомистра и почетных граждан торжественное открытие памятного обелиска, на которое магистрат и дирекция вод приглашают достопочтенных обитателей старого города, а также всех временных гостей лечебного места.

Так сообщал в это жаркое августовское утро курортный листок. Оптические магазины публиковали о прокате зрительных трубок от талера до гульдена. Полки двигались в парадном облачении по главным улицам, оркестры гремели, флаги реяли над замком, вокзалом, казино и ваннами. Но магазины были открыты, а главное — почтамт работал.

— Нет ли письма пост-рестант на имя…

— Герр Тэодор фон Достоэфф?..

— Именно, я не впервые ведь…

‘О подлый немец, он уже ухмыляется! И как он быстро перебрасывает свою пачку, ведь может пропустить…’

Меж быстролетных пальцев почтмейстера действительно проносились вихрем плотные конверты с прямоугольными и круглыми штемпелями империй, республик, княжеств и королевств.

— Нет, майн герр, ничего.

— Вы уверены?

— Извольте убедиться.

И на стойке перед оконцем легла веером колода писем, расцвеченных пестрыми гравюрками с проколотыми краями. Фиолетовые, лимонные, карминные, бронзово-зеленые, молочно-голубые, огненно-оранжевые, они являли в своих маленьких квадратах тончайшие очертания геральдических животных и горбоносые профили в эспаньолках и бакенбардах, под сквозным убранством лавров, венцов и повязок. Сквозь эти пестрые оконца в мир, казалось, поблескивали стремительные колеи международных поездов и широко расстилались во всех направлениях обветренные пространства материков. И легкими, летучими, невесомыми вестниками дальних стран мелькали под этими зубчатыми полихромными клочками в разноязычных почерках Востока и Запада имена, имена: фон Дорнах, Далейрак, Демидов, Даржансон, Дельфино, Деннекер, Джемаль, Домбровский, Доун… Действительно — ничего.

— Скажите, письма на имя банкирских контор, векселя и чеки получаются сюда же?..

— Разумеется, майн герр. Но вы так часто тревожитесь, не прикажете ли доставлять всю корреспонденцию на ваше имя в отель ‘Виктория’?

— Нет, нет, прошу вас, не делайте этого. Я сам наведаюсь позже.

— Как вам будет угодно. Гнедиге фрау?

Шуршат шелка широкого кринолина. У почтового оконца запевает флейтой женский голос. Это опять все та же, нарядная и задорная, но с неуловимой тенью тревоги в расширенных глазах. Васильковая лента схватывает сверкающим бантом крохотный капор, свисая к поясу двумя широкими волнистыми потоками. Внизу целое море шелка — опрокинутый пурпурно-золотой тюльпан, огромный и пышный, из которого тянется тонкий стебелек осиной талии, словно увенчанный вздернутой головкой с огненным руном модной прически под кружевом головного убора. Это и есть то пышное, нелепо нарядное, предписанное нравами Тюильри бессмысленно богатое одеяние, против которого восстают фельетонисты и выступал недавно в парижском Сенате сам генерал-прокурор. Вот она — необузданная роскошь женщин… Это одна из львиц игорного казино — Селеста Могадор, подруга знаменитой Коры Пёрль, введшей в моду для веселящихся парижанок медные волосы ‘цвета моркови’. Их называют теперь уже не камелиями, а бишами, вероятно, из-за больших и утомленных глаз. — Ma biche! Это звучит так ласково. Вот и эта золотистая газель магнетизирует долгим взглядом, словно дразнит и завлекает. С манящим удивлением и задорной пытливостью она всматривается в его бледное лицо и узкие глаза чужеземца.

Но, избегая женского участия, рассерженно и угрюмо герр Тэодор оставляет почту.

Тяжелым и медленным шагом, словно в ножных кандалах, он движется по Вильгельмштрассе к длинным колоннадам курзала. Утреннее солнце не освежает, а жжет его. Шумный городок раздражает и сердит. Улица заполнена нарядной и праздной толпой, уже получившей развлечение от кипящих струй Кохбруннена. Оркестры гремят, террасы ресторанов заполнены, пекарни и колбасные кипят народом. Гиды у конторы туристов приглашают гуляющих присоединиться к экскурсиям на Зоненберг, Кларенталь или Гоге-Вурцель. По улицам сплошным потоком движутся водопийцы (недавно он вычитал это нескладное слово в каком-то юмористическом листке). Туго шагают сановитые подагрики и ревматики, подпрыгивая на ходу и методически ударяя утоптанные дорожки резиновыми наконечниками своих увесистых дубинок. В толпе приветливо и благосклонно мелькает знаменитый профиль прусского министра, приехавшего растворить известь своих артерий в горячих источниках рейнской долины.

Доносятся обрывки разговоров. — ‘При песке в мочевом пузыре стакан Шютценгофквелле…’ ‘Ну, а при завалах, при несварении желудка?’ — ‘Клод Бернар уверяет, что отделения канала воздействуют благотворно на процессы пищеварения…’ — ‘Кто уверяет?’ — ‘Клод Бернар, знаменитый парижский ученый, сенатор, весьма уважаемый самим Луи Наполеоном. Неужели не слыхали?..’

Он шагает грузно и гневно. Разгромить бы этот мерзкий городишко… К чему только его укрепляли римляне и пощадил Наполеон?.. В Тридцатилетнюю войну он, говорят, был разрушен до основания… Жаль, что восстановили! Вон понастроили вилл и замков…

Он проходил мимо большого сигарного магазина ‘Гебрюдер Центнер унд Вольф’. Вкус к дорогим табачным изделиям обратил его взгляд к витрине, где плоские прямоугольники тонких пластин древесины пестрели золотистыми ярлыками с изображением тропических островов и меднокожих туземцев. Крепкий дурманящий запах редкостных табачных листьев витал вокруг магазина, создавая вместе с яркоцветными пейзажами ящиков неожиданное представление о банановых рощах, баобабах и пальмах, синих гладях озер, бестревожности, безгреховности, райском блаженстве, золотом веке. Внимание его привлекла большая шоколадная голова гипсового негра с легким бензинным огоньком над кончиком его неопалимой маниллы. Толстое зеркальное стекло витрины вычертило перед ним угрюмое и злое лицо с узкими пронзительными глазами и выпяченными скифскими скулами, в мягком обрамлении прозрачной и редкой каштановой бороды, словно залитое бледностью скрытого недуга и почти искаженное резкой складкой невыносимого нервного раздражения.

Это четкое отражение гладкого стекла не на шутку рассердило его. Он не любил своего лица, чем-то напоминавшего ему вахтера, дьячка, солдата из разжалованных или волостного старшину. Только у выродков такая хилая сквозная борода, еле скрывающая подбородок… Виснут жидкие пучки усов. Монгол, азиат, кочевник, ничего европейского, кроме ворсистой венской шляпы кофейного цвета! Бескозырка бы пошла лучше к этой неотесанной голове калмыцкого божка или самоедского идола, нелепо прорезанной умными и гневными человеческими глазами. Лафатер бы сказал: взгляд мыслителя, но мускулы лица выражают досаду дельца, подавленного гнетом мелких невзгод. Виски вогнуты, щеки втянуты, лоб выпячен, нос расплылся, череп сплющен сверху и раздается в стороны — из таких широких и плоских черепов, верно, пил Чингисхан у пирамиды в миллион голов. Глаза горят и словно выпытывают тайну, а лицо беспомощно и жалобно виснет… Противно и жалко. У побывавших в острогах навсегда остается на лице какой-то неуловимый оттенок, как у горбунов или калек. Бледность, угрюмость, резкая морщина на лбу, подавленность взгляда, скрытность. На его лицо неизгладимо лег этот проклятый отпечаток — что-то каторжное оттиснулось на нем…

От пристального рассматривания эти очертания в глади стекла как-то сливались и смешивались. Негр уже еле просвечивал сквозь бледность этой угловатой маски, и только бензинный огонек шевелился каиновой печатью в самой середине бескровного лба, беззаконно захватывая загнутое поле и шелковую ленту его круглополого фетра. Он поторопился видоизменить свою безнадежную гримасу и, кое-как прикрыв ее условной благостью, продолжал путь по Корсо.

Он шел, подавленный происшествиями последних дней. После неслыханного выигрыша круто повернулось колесо: потеря за потерей, система нарушена, принцип утрачен, полный проигрыш. В отеле подают недельный счет — платить нечем, унизительные просьбы перед этим бритым толстяком с тремя подбородками — отсрочка на два дня, затем хладнокровное сообщение динстмана, что хозяин не приказал давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. При этом намек на полицей-директора (Гоголь! Гоголь!). С трудом и унижением выпросил чай — и тот отвратительный, жидкий, простывший, стаканами, без чайника, без спиртовки. И вот три дня — питание одним отстоенным чаем. Слуги обнаглели, платья не чистят, на зов не идут, жирный мажордом не замечает — все преисполнены невыразимым немецким презрением, ибо нет здесь выше преступления, как быть без денег и в срок не заплатить. И как на беду никакого ответа — ни из Петербурга, ни из Парижа, ни из Бадена, ни из Женевы. Все забыли… Умирать голодной смертью, что ли, среди этих вилл, замков и парков?

Он сворачивает на Луизенштрассе, уставленную во всю длину, от казарм до лужаек, прямыми шпалерами войск. Сквозь толпу по узкому тротуару он доходит до площади. Нарядная публика клокочет по ступеням деревянных амфитеатров. Посреди плаца под просторным парусиновым чехлом уже вычерчивается остроконечный монумент.

‘Словно шило в мешке. Нашли тоже празднество! Великобританец Веллингтон с помощью пруссака Блюхера — едва-едва не запоздавшего — обрушился на горсть последней Наполеоновской армии и смял ее своей ‘превосходной’ численностью. И лик Запада изменился, и пошла по иному пути история… При чем же тут нассауцы с их начальником гарнизона и директором вод?..’

Празднество начиналось. Роты пехотинцев обступили живым квадратом площадь. Пять пушечных салютов грянули из артиллерийских казарм. Оркестр, привычный к вальсам и оффенбаховским попурри, с наглой бодростью сыграл военный марш. Плотный старик с бычьим затылком, в лоснящемся цилиндре, с розеткой в петлице и бантом на плече, мягко помавая пушистым серебром бакенбард, уже вздымал к трибунам короткие свои пальцы, туго обтянутые белою лайкою. Доносились обрывки речи:

— …Чем начал свою деятельность этот кровожадный и тщеславный безбожник? Когда доблестные союзные армии стремились спасти французское королевство от дьявольской гидры якобинства, он беспощадно разгромил порт Тулон и обратил в бегство славные эскадры врагов Конвента…

Под коричневым фетром роились видения и проносились воспоминания. Бонапарт, Тулон, Египет, пирамиды…

— …На парижских улицах он оказался таким же палачом, — продолжает стрекотать оратор. — Перекрестным огням артиллерийских орудий он расстрелял восставших парижан и ценою неслыханной гражданской резни присвоил себе звание главнокомандующего…

‘Однако старик неплохо выучил свой урок истории. Но этот пафос, эти жесты…’

Он оглядывается. Против него, на одной из трибун, вспыхивает васильковая лента и переливает на солнце золотистый пурпур шелковых складок. Это она, Селеста Могадор. Рядом с нею этот банкир из Франкфурта, зять Ротшильда — нос, как вороний клюв, глаза навыкате, жесткая поросль вьется над висками. На кого он похож? Ах да! В детской книжке ‘Сто картин из Ветхого завета’ встречались такие саддукеи и фарисеи. А она снисходительна, беспечна, резва и, кажется, искусно скрывает заученной улыбкой тревожную тень, еле пробегающую по ресницам.

— …Мечтая о великих завоеваниях на Востоке, — раздается с эстрады, — он бросает огромные силы к египетским пирамидам, но как только чума и туземцы уменьшают наполовину французские войска, он тайком бежит во Францию, бросая остатки своей армии в Египте… Он позволяет себе забыть в песках пустыни сотни тысяч обреченных на верную гибель…

Старик заканчивал свою речь. Он наносил последние риторические удары ‘продажному космополиту, возомнившему себя всемирным императором’, но получившему наконец достойный урок от непобедимого прусского полководца Гебгарда-Лебрехта фон Блюхера, который с помощью героических подданных герцогства Нассауского и при некоторой поддержке Англии навсегда сокрушил всеевропейского тирана, опрокинув его с вершин Мон-Сен-Жан между Ля-Гюльпом и Катр-Бра.

— Вечная память славным нассауцам, героически павшим в сражении под Ватерлоо! В их честь мы воздвигаем этот памятник, высотою своею равный монументу Фридриха Великого в Берлине.

Оркестры бурно взыграли. Шпалеры войск взметнули штыки. Вихрем пронеслись рукоплесканья. Но, казалось, все шумы и грохоты поглощало одно слово: Ватерлоо.

Оно невидимо росло и гудело, как трубный клич, звучало медью последней битвы, отчаянием непоправимой гибели, крушением одной героической судьбы. Словно до краев наполненное кровью великой исторической трагедии, оно, казалось, изнемогало от страдания. Вихрь воспоминаний вздымался от его гудящих и звонких слогов. Мгновенная смерть орлов Ампира. Триста тысяч бойцов, восемьсот орудий. Размытые дороги, рассеянные корпуса, растоптанные батареи. Безвестная мыза, откуда великий завоеватель пытался дать ослепительный удар по вражеским полчищам и где прозвучало рыдание последнего поражения: ‘Франция погибла!’

Оркестры задорно и напряженно доигрывали военный марш. Под грохот литавр и барабанов мелькали в памяти страницы ветхих учебников, риторическая приподнятость Кайдановых и Смарагдовых, летопись походов, сражений, коронаций, конгрессов. Возникли и торжественно прокатились ритмические периоды старинного кафедрального красноречия. Фридрих Великий, смежающий веки в глубокой тишине — и революция, казнь Людовика, Наполеон… Вихрь невероятных побед и бесповоротная гибель у маленькой безвестной фермы, навсегда вошедшей в историю трагическим эпилогом бонапартовой эпопеи.

Тема Наполеона снова, как в былые годы, томила его. Завоеватель, строитель империй, вождь вооруженных толп, бестрепетно бросающий их на верную гибель. С кем он говорил на эту тему где-то давно, когда-то в молодости?

И вот из темных недр памяти стало медленно выступать и отчетливо обрисовываться одно забытое петербургское утро.

Вся жизнь пронеслась в его уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния, и картинно.

А. Врангель ‘Воспоминания о Достоевском’

Держа в правой руке крохкий обломок мела, а в левой длинную указку, блестящую и тонкую, как рапира фехтовального учителя де Роона, генерал Шарнгорст с ровным говором переходил от черной доски к большой и пестрой ландкарте. На ней крепко схваченная тонкой сетью квадратов и жемчужно переливая бледно-желтыми и розовыми пятнами, всплывала из темного индиго морей, словно мерцая бесчисленными ресничками своих извилистых очертаний, огромная медуза великого материка, распластанная в легком неводе географов — великая, погибельная и вероломная Европа.

— Генерал Бонапарте был низким похитителем престолов и дерзким узурпатором законных корон, но он был искуснейшим полководцем, и нам надлежит извлекать уроки из его воинского опыта…

Карандаши плыли и шелестели по бумаге. Сорок инженерных кондукторов в кургузых мундирчиках с быстротою сенатских писцов заносили в свои учебные тетради лекцию начальника инженерного училища по тактике Наполеоновых войн.

— Воспитанник Бриенской школы за счет щедрот французского короля, он дерзостно использовал свои познания на похищение верховной власти во Франции, но, осуждая его предательскую политику, поработившую всю Европу, мы должны нелицеприятно признать его великие дарования на полях сражений, ставящие его в один ряд с Юлием Кесарем и Фридериком Великим. Создатель глубокой перпендикулярной тактики…

Генерал взмахнул правой рукой, и на черной доске пролегла полумесяцем линия воображаемого вражеского фронта, прорванная в трех местах неумолимыми пунктирами боевых продвижений атакующей армии.

— Первое место в стратегической операции принадлежит живой силе, учил победитель Макка, а следственно, прежде всего нужно отыскать неприятельское войско и разбить его, где бы оно ни оказалось. Не Топография, а наличие противника определило бои при Маренго, Иене, Ульме и Аустерлице.

И лакированная рапира профессора, дугообразно блеснув в воздухе, отметила в четырех местах географическую карту.

— Но, применив в сражении под Лейпцигом тактику прямой кавалерийской атаки, командующий французскими армиями не достиг намеченной цели. А между тем, лейпцигское сражение имело важнейшие следствия: огромная часть чудовищного здания всемирной наполеоновской монархии рушилась. Распались оковы, крепко схватившие народы от Рима до Берлина и от Варшавы до Гамбурга.

Трость лектора заметалась по извилистым узорам полотнища от темно-синего дельфина Средиземья до оранжевого тигра Скандинавии. Затем она опустилась к ноге, как шпага фехтовальщика, закончившего сложную эволюцию.

Генерал-инженер взошел на кафедру и завершил краткой исторической справкой свой тактический урок:

— На Венском конгрессе благоразумием монархов и терпением их министров политическая система европейских государств была восстановлена. Русский царь вступил в Париж мироносным витязем во главе своего православного воинства.

Генерал Шарнгорст, из дворян брауншвейгского герцогства, выражался по-русски с особенной образцовой чистотой, тщательно избегая иностранных слов и даже редких технических терминов. Лекцию он читал отчетливо, с продуманной законченностью фраз и жестов, не брезгуя торжественностью славянизмов для вящей полнозвучности финала. Недаром он славился как чтец и даже удостаивался в бытность адъютантом приглашений во дворец тешить августейший слух своей декламацией.

Замирали карандаши в легком шуршании записей. Верхний офицерский класс запечатлел в своих тетрадках целое двадцатилетие походов, битв, наступлений, штурмов и побед, схватив эту триумфальную и кровавую эпоху в нескольких чертежах, формулах и датах.

— Нет ли у кого-нибудь вопросов?

Пауза. Но вот раздается голос из глубины класса:

— Известно ли, сколько войска потерял Наполеон под Лейпцигом?

— О, сравнительно немного, — отзывается, лектор, — около шестидесяти тысяч. Примерно столько же успел он привести во Францию для наполнения гошпиталей. В России у него погибло более полумиллиона от ран, пожаров, голода, болезней и морозов. Но ведь Наполеон был великий полководец: он имел право называть людей цифрами для решения политических задач. Он утверждал, что может ежегодно издерживать триста тысяч войска… После ужасающей гибели остатков великой армии на Березине он нашел в себе достаточно мужества, чтоб обронить в Вильне острое словцо, вошедшее в историю…

С последней парты, у самого окна на Фонтанку, поднялся худощавый кондуктор с бледным лицом и заговорил тихим, грудным голосом:

— Я хотел бы знать, Василий Львович (начальник училища требовал, чтоб его называли во время уроков по имени, это создавало отеческую атмосферу в классах), я хотел бы знать, каков исторический смысл наполеоновских походов? Ведь в течение целого двадцатилетия он водил свои армии по Европе, занимая обширные области для создания единой всемирной монархии. За это время и во имя его дела в Европе погибло несколько миллионов голов. Всюду гул орудий и зарева пожаров, разоренные провинции, разрушенные города, обнищавшее и болеющее население. Люди повсеместно приносят свою жизнь и кровь в жертву идее великой империи, которой так и не суждено осуществиться. После двух десятилетий непрерывных кровопролитий и жестоких разрушений историческая карта Европы возвращается к своему первоначальному виду. Государства вступают в старинные границы восемнадцатого века. К чему же было тратить потоки крови, нужной человечеству, и доблестно пролитой, во имя прекрасной, но несбыточной идеи всемирного человеческого союза? И неужели Наполеон был прав, принося в жертву своему замыслу, своему честолюбию или славе французского оружия миллионы живых существ, болящих, любящих, мыслящих, скорбящих? Это ли путь к всеобщему счастью? Или, может быть, эти могучие гении, строящие империи, имеют право шагать через трупы, чтоб вести человечество к неведомым ему целям и придавать миру новое обличив?

Тихий, грудной голос кондуктора оборвался на глубокой ноте встревоженного вопроса. Несколько юнкеров, подняв головы и замерев с карандашами в руках, жадно слушали реплику товарища.

— Какие странные вопросы! — недоуменно приподнял свои серебряные погоны генерал Шарнгорст. — Неужели вы не понимаете, что политика требует ведения войн, даже независимо от успешности их результатов? Каждое правительство выдвигает программу своих внешних сношений, неизбежно приводящую его к международным столкновениям. Для их удачного разрешения нужно строить крепости, обучать армию, готовить боевые припасы, увеличивать вооружение нации. Вот о чем нам надлежит думать в мирное время, а не предаваться филозофическим бредням. Вспомните маршала Вобана, построившего тридцать новых крепостей, обновившего триста старых, руководившего пятьюдесятью осадами. Вот образец для вас! Инженеры — не любомудры. Фортификация — не эфика. Вы слишком углубляетесь в побочное, общее и отвлеченное, не умея сосредоточиться на главном, точном и необходимом. Из вас, Достоевский, выйдет плохой военный инженер…

Пустынный памятник тирана,

Забвенью брошенный дворец…

А. Пушкин. Ода ‘Вольность’

‘Но, может быть, выйдет поэт и драматург, как Шиллер, как Расин, как Пушкин…’ — мечталось бледному кондуктору с глухим голосом, пока он одиноко брел с урока тактики в спальную камеру портупей-юнкеров.

Переход был долог. Коридоры, галереи и лестницы тянулись и завивались по пути. Он любил это странное и пасмурное здание с полутемными аванзалами, витыми лестницами и тайными ходами. Это был последний укрепленный замок, омываемый каналом, окруженным рвом, знавшим некогда подъемные мосты к непроницаемым входам и грозным сторожевым брустверам. Ему казалось иногда, что строитель этого феодального форта был охвачен неодолимой манией преследования. Он словно стремился придать своему обиталищу неприступный вид крепости и обманчивое устройство лабиринта. И одновременно он, казалось, хотел кичливо выразить в конфигурации новой резиденции свою воображаемую рыцарственность. Внутренний осьмиугольный двор напоминал очертания какого-то средневекового ордена — не осьмиконечного ли мальтийского креста? — а прилегающие площади и лужайки — коннетабль и газоны — словно предназначались для турниров и каруселей. И в подражание древним статутам, с их канонами служения прекрасной даме, сумасшедший император повелел окрасить свой дом в бледно-розовые тона — цвет парадных перчаток его фаворитки Лопухиной. Перламутровый праздничный оттенок этих крепостных стен, казалось, должен был возвещать радужную идиллию предстоящей в нем дворцовой жизни, но в закатном зареве этот нежный отлив пасторалей сгущался до зловещих тонов зияющей раны. За этими узкими стеклами обитатель замка обдумывал последние детали огромного военного плана — нападения на Индию в союзе с якобинской Францией. Он мечтал повести свои войска в долину Ганга, пока первый консул, пройдя моря и реки, высадится в Персии. Два величайших полководца мира, Павел и Бонапарт, вступят одновременно в страну Великого Могола и сокрушат владычество Великобритании. Ведь воинскую славу полководцы добывают на Востоке! И тщеславный отпрыск ‘Северной Семирамиды’ томился мечтою о Бенаресе, и в черных искурениях Балтики бредил солнечными джунглями и священными реками Азии.

Предания роились и витали по Павловской цитадели. В дворцах и замках доживают свой век старые камерфурьеры и лон-лакеи, бережно хранящие воспоминания о всех парадных и преступных событиях, протекших в охраняемых ими исторических стенах. Их дряхлость отягощена грузом разыгравшихся на их глазах любовных драм и политических трагедий, с таинственными завязками и кровавыми эпилогами. Один из таких благообразных старцев в галунах и с медалями, шамкая и пришепетывая, сообщал кадетам, как ‘его императорское величество, батюшка нашего государя, воздвиг сей замок на том самом месте, где родился, а въехать в него изволил за пять недель до своей кончины’. Пошатываясь и прихрамывая, старец вел к узкой внутренней лестнице, по которой поднимались гвардейские заговорщики в памятную ночь. Он подводил к двери в царскую опочивальню, у которой Павел сменил караул конной гвардии двумя доверенными слугами, сметенными лавиной заговорщиков. Он пропускал тайком от начальства в небольшую опочивальню с потайными дверьми, где табакерка Зубова, шарф Скарятина или портупея Яшвиля привели в исполнение смертный приговор гвардии.

‘В этой комнате убили царя, — с тревогой думал бледный инженер-кондуктор, — самодержца всероссийского, миропомазанника божия, торжественно сменившего мантию императора на далматик первосвященника. И на другое утро новый манифест возвестил о новом царе… И цареубийцы остались безнаказанными… Стало быть, сама история признает в иных случаях право на кровь?’

— Вот в это зеркало вечером перед кончиной смотрелся в последний раз покойный государь. — И старик подводил к желтеющему венецианскому стеклу, с чуть тронутой ртутью и легкой трещиной, переламывающей отражение. — ‘Что это мне свернули шею?’ — изволили пошутить, увидав свой парик и воротник отнесенными вбок от кафтана…

Треснувшее зеркало, действительно, зловеще переламывало отраженные фигуры.

— Отсюда тело императора в короне и порфире было перенесено генералами в желтое мраморное зало и выставлено здесь на паратбете. — И старик подводил под самую люстру. — Долго пришлось придворным врачам, художникам и цирюльникам подкрашивать, пудрить и убирать мертвую голову. Шляпа с пышным углом прикрывала раздробленный висок и вспухшую глазницу. Только через десять дней высочайшие останки были возложены на катафалк, воздвигнутый в военном зале, откуда и состоялся вынос тела. Молодой государь шел за гробом в черной мантии и в шляпе с флером, бледный, как саван, и весьма удрученный.

(Впоследствии Достоевский не раз размышлял об этой трагедии Михайловского замка. Ведь всю свою царскую жизнь император Александр считал себя отцеубийцею, хотя он и не нанес собственною рукою смертоносной раны родителю. Но разве это важно? Ведь он знал, что заговорщики ворвутся к отцу, чтобы лишить его престола, а в таких случаях смерть всегда под руками. Какая страшная борьба противочувствий раздирала с тех пор его совесть! Повинен ли в смерти отца, допустив ее в мыслях и увидев затем свершение своих тайных помыслов, хотя бы и помимо собственного участия в кровопролитии? Удивительно ли, что четверть века прожил державным меланхоликом? Пожелать смерть отцу и затем увидеть убийство его — да разве это не то же преступление? И фамильная хроника Достоевских выдвигала перед ним во всей обнаженности этот страшный вопрос и подчас уже смутно соблазняла его развернуть такую же семейную драму вокруг убийства одного страшного старика, среди молчаливо сочувствующих сыновей…)

— Батюшка наш Николай Павлович еще был во младенчестве…

И старик благоговейным взглядом указывал на огромный портрет правящего царя в ярко блещущих ботфортах, сверкающих, как стальные дула пушек на солнце. Казалось, сверху донизу, от борта до носка, их прорезало острой молнией, протекшей зигзагом по кожаным складкам… Такой блик в рисовальном классе называли светлым ребром предметов, Казалось, отсюда, из этого отсвета, жесткого и острого, строил придворный художник весь свой портрет. Неумолимо и строго царь пронзал кого-то невидимого своим стеклянным, неподвижным и гневным зрачком. Губы сердито сжимались, словно готовые ежемгновенно разжаться для грозного окрика, властных команд и приказов. Руки, сжатые у бедра, казалось, были готовы что-то в клочки разорвать, растерзать, истребить, уничтожить. По обычаю исторических живописцев, портретист сильно удлинил ноги своей модели, согласно античной изобразительной традиции, придававшей таким способом летящую устремленность фигуре Аполлона Бельведерского. Инженер-кондукторы знали, что этими длинными сверкающими ногами царь шагнул через трупы Сенатской площади к первой ступени своего трона. Этой рукой в перчатке он подписал приговор, поднявший пять виселиц, накануне его коронования. И когда Достоевский смотрел на этот портрет, ему становилось почему-то невыразимо страшно. Ему казалось, что эти стиснутые губы снова изрекут смертные приговоры, поднимут своей короткой командой новые эшафоты, сошлют новые толпы в сибирские рудники. В безошибочных контурах фигуры, казалось, таилась угроза неотвратимого бедствия…

Он любил сходить в нижний этаж, занятый некогда служебными помещениями дворца, где все было теснее, домашнее, тише. Здесь к концу александровского царствования жила знаменитая вещунья и факирша, подполковница Татаринова, основавшая свою секту и руководившая радениями братьев и сестер. В столичных гостиных ее называли жрицей меж вакханок, а петербургская полиция довела до сведения высшей власти о новой ереси в стенах Михайловского замка. Но сам государь осчастливил ясновидицу длительной аудиенцией, остался весьма доволен свиданием, ‘возлюбил ее в боге’ и всемилостиво разрешил продолжать кружения и пророчества в замке своего покойного отца. Так продолжались здесь хлыстовские радения до самого открытия инженерного училища…

И Достоевскому вспоминались кликуши во дворе московской больницы, у келий монахов в лавре, на паперти церкви в глухом селе Монагарове.

В полутемной овальной комнате, над самой Фонтанкой, в простенке меж глубоких окон, чернел огромный железный крюк, на который сектанты вешали свинцового голубя, осенявшего своими тяжеловесными крыльями их безумное круговращение.

— Сам царь Давид плясал перед ковчегом, — пояснял престарелый служитель замка, — и вот собственными глазами пришлось увидеть, как в этом зале славили Саваофа важнейшие персоны государства — господа офицеры гвардии, директора департаментов, генерал-губернаторы, обер-гофмейстеры и министры. Однажды изволил удостоить своим высоким посещением сам покойный государь Александр Павлович. Кружком рассаживались гости. Зажигали высокие подсвечники. Вот ту стену прикрывал почти сплошь архистратиг Михаил с пламенным мечом. Запевали хором простонародные песни. Облачались в белые просторные одежды, как в ризы архангельские, и кружились в направлении на восток до нисхождения на кого-либо благодати пророчества… ‘Мы не скопцы, — говорила нам матушка Татаринова, — нам жизнь любезна’… Не признавала, сердечная, ни безбрачия, ни умерщвления плоти, ни запрета вина…

Такими живыми преданиями был полон Павловский замок. Можно было бродить часами по его гулким переходам и парадным лестницам, мимо ниш и кариатид, вбирая в себя витающие здесь воспоминания, всматриваясь в пасмурные прямоугольники портретов, украшенных атрибутами неограниченного владычества, и в ужасе замирая перед тускло желтеющими зеркалами, отразившими в зловещий вечер фигуру самодержавного владыки с головою, свернутою набок.

Но самая мрачность здания на Фонтанке чем-то привлекала сердце Достоевского. Гранитная одежда рвов и темная бронза императорских вензелей, полумрак галерей и жуткость треугольных двориков-колодцев, узкие потайные лестницы, скрытые в стенах, словно запрятанные в футляры, кривые и темные внутренние передние и након

Прочитали? Поделиться с друзьями: