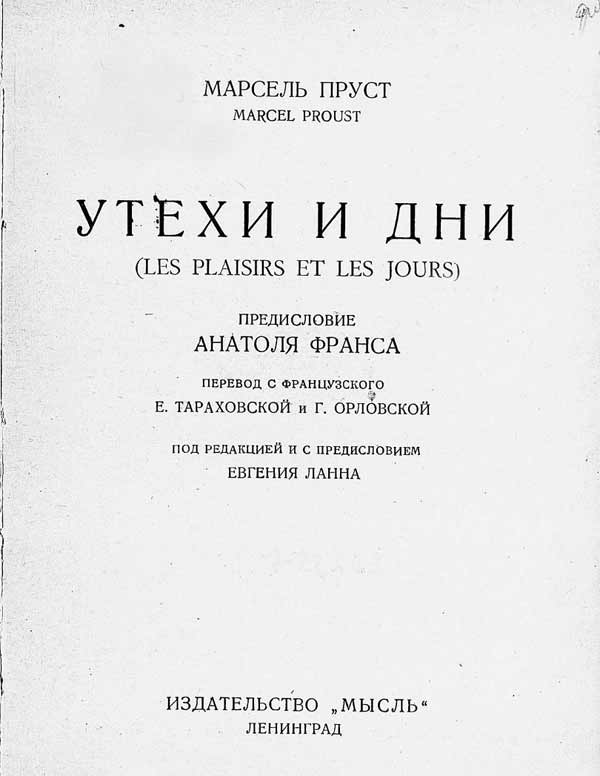

Марсель Пруст

Утехи и дни

Марсель Пруст

Утехи и дни

Обед в городе

Обед в городе

1. Обед

1. Обед

Но кто, Фунданий, разделил с тобой радости сей

трапезы? Мне очень хотелось бы знать это.

Гораций

II. После обеда

II. После обеда

———————————————————