Марсель Пруст

Утехи и дни

Плотские желания, вы влечете нас то в одну, то в другую сторону, но время

проходит, и что вы несете за собой? Угрызения совести и душевную усталость.

Часто выходишь с радостью в сердце, а возвращаешься с печалью, и вчерашние

наслаждения омрачают утро. Так и радость плоти прельщает нас,

но в конце концов ранит и убивает.

Подражание Христу. Кн. I, гл. XVIII

Наконец близится избавление. Конечно, я стреляла неловко, я едва не промахнулась. Разумеется, лучше было бы умереть от первого выстрела, но в конце концов пули все же не извлекли и сердечные припадки уже начались. Это не может тянуться очень долго. Однако прошла уже неделя. Это может тянуться еще неделю! И в течение всех этих дней я не буду способна ни на что, кроме попыток вновь сковать себя этими ужасными цепями. Если бы я не была так слаба, если бы у меня хватило силы воли для того, чтобы встать и уехать, я хотела бы отправиться умирать в Убли, — в тот парк, где я проводила каждое лето вплоть до той поры, когда мне минуло пятнадцать. Нет местности, где воспоминание о моей матери было бы столь живым — до такой степени все здесь проникнуто ее присутствием, вернее, ее отсутствием. Разве тот, кто любит, не ощущает, что отсутствие любимого человека есть самое достоверное, самое реальное, самое незыблемое, самое надежное его присутствие?

Моя мать привозила меня в Убли в конце апреля, затем уезжала через два дня обратно, проводила вместе со мной два дня в середине мая, снова уезжала и приезжала за мной в конце июня. Эти столь краткие посещения доставляли мне самое сладостное, самое жестокое наслаждение. В течение этих двух дней она осыпала меня ласками, на которые обычно была скупа, желая укрепить мой характер и успокоить мою болезненную чувствительность. Два вечера подряд, пока оставалась в Убли, она подходила к моей кровати пожелать мне спокойной ночи по старой привычке, которую она оставила потому, что этим доставляла мне слишком большое наслаждение и муку. Я не могла заснуть, подзывая ее к себе снова и снова, в конце концов я уже не решалась звать ее и испытывала из-за этого еще более страстную потребность в ее близости, я придумывала все новые и новые предлоги, просила ее перевернуть мою горячую подушку или согреть в своих руках мои замерзшие ноги так, как только одна она умела это делать. Я отвечала ей на ее нежность еще большей нежностью, ибо чувствовала, что в эти моменты она действительно была собой и что ее обычная холодность стоила ей, должно быть, немалого труда.

В день ее отъезда, в день отчаяния, когда, до последней минуты цепляясь за ее платье, я умоляла ее взять меня с собою в Париж, я великолепно отличала ее искренность от притворства, я чувствовала, что она разделяет мою печаль, несмотря на веселые и сердитые упреки ‘дурочка, чудачка’, которыми она хотела заставить меня владеть собой. Я теперь еще испытываю волнение, вспоминая об одном из таких отъездов (прежнее глубокое волнение, не охлажденное теперешним мучительным поворотом моей судьбы), — об одном из таких отъездов, когда я впервые сделала сладостное открытие: обнаружила ее нежность, которая была так похожа на мою, но превосходила ее. Я предчувствовала это открытие, я предугадывала его, но поступки моей матери, казалось, так часто ему противоречили. Мои самые сладостные воспоминания относятся к тому времени, когда она вернулась в Убли, призванная туда моей болезнью. Это было не только лишним посещением, на которое я не рассчитывала: особенно важно было то, что она вся как бы исходила нежностью и любовью, не таясь и не принуждая себя ни к чему. Даже тогда, когда эта нежность и любовь еще не сделались для меня сладостней и трогательней от сознания, что наступит день, когда я буду лишена их, — они уже были для меня так значительны, что очарование выздоровления навевало на меня смертельную печаль: приближался день выздоровления, когда моя мать сможет уехать, а до наступления этого дня я буду уже недостаточно больна для того, чтобы она не вернулась снова к своей прежней суровости и справедливости, перестав быть ко мне снисходительной.

Однажды дядя, у которого я гостила в Убли, скрыл от меня предстоящий приезд моей матери, так как радостное томление ожидания помешало бы мне, по его мнению, быть достаточно внимательной к маленькому кузену, ненадолго приехавшему ко мне в гости. Этот поступок дяди, быть может, был одним из главнейших, не зависящих от моей воли обстоятельств, которые способствовали проявлению моей склонности к греховному и запретному, склонности, присущей мне в такой же мере как и всем детям моего возраста. Этот маленький пятнадцатилетний кузен — мне было четырнадцать — уже тогда был очень порочен и сообщил мне о существовании таких вещей, которые заставили меня тотчас же содрогнуться от наслаждения и угрызений совести. Слушая его речи, позволяя ему ласкать мои руки, я испытывала радость, отравленную уже в самом своем источнике, вскоре я нашла в себе силы покинуть его, я убежала в парк, испытывая безумную потребность в присутствии моей матери, которая — увы! как мне было известно — находилась в Париже. Помимо своей воли, я громко призывала ее, разыскивая по всем аллеям, и вдруг, проходя мимо питомника, я увидела ее сидящей на скамье, она улыбалась и открывала мне свои объятия. Она приподняла вуаль, чтобы поцеловать меня, я бросилась к ней, прижалась к ее щеке, заливаясь слезами, я долго плакала, рассказывая ей с наивной откровенностью, которая возможна только в моем возрасте, обо всех скверных вещах, какие я только что узнала. Она сумела выслушать их с божественным спокойствием, как бы не понимая их смысла, стараясь уменьшить его значительность с такой добротой, которая снимала бремя с моей совести. Это бремя делалось все легче и легче, моя подавленная, униженная душа всплывала на поверхность, била через край, переполняла меня. Доброта моей матери и возвратившаяся ко мне невинность излучали нежность. Вскоре я почувствовала столь же чистый и нежный аромат. Это благоухала цветущая, невидимая ветка сирени, скрывавшаяся за зонтиком моей матери. На верхних ветвях деревьев распевали птицы. Повыше, меж зеленых верхушек, сквозило небо такой глубокой синевы, что казалось, будто оно — только преддверие другого неба, бесконечно высокого. Я поцеловала мать. Никогда уже мне не пришлось вновь испытать сладости этого поцелуя. Она снова уехала на следующий день, и этот отъезд был ужасней, чем все остальные.

Все эти расставания невольно давали мне представление о том, чем явилось бы для меня то непоправимое, что рано или поздно должно было случиться, хотя никогда в тот период я не представляла себе возможности пережить свою мать. Я решила покончить с собой немедленно после ее смерти. Позднее разлука научила меня еще более горьким истинам: я узнала, что к разлуке привыкаешь, а сознание того, что она уже не причиняет больше страданий, — самое глубокое, самое унизительное из всех страданий. Этим истинам впоследствии суждено было быть опровергнутым. Чаще всего я вспоминаю о том маленьком садике, где мы с матерью завтракали по утрам, где с нею вдвоем мы бесконечно много передумали. Эти мысли казались мне всегда грустными, важными, как символы, но нежными и бархатистыми, они были то цвета мальв, то фиалок, то почти черными, испещренными таинственным желтым узором, а некоторые из них казались мне совершенно белыми, недолговечными в своей непрочности. Теперь в памяти я собираю все эти мысли, словно цветы, их печаль возросла с тех пор, как они стали мне понятны, а их бархатистая нежность исчезла навсегда.

Как могла свежая струя воспоминаний еще раз забить ключом и проникнуть в мою порочную душу, не замутив своей чистоты? Какими чарами владеет утреннее благоухание сирени, если, просачиваясь сквозь смрадные испарения, оно не смешивается с ними и не ослабевает? Увы! А моя четырнадцатилетняя душа если еще и пробуждается, то так далеко от меня, как бы вне меня. Я знаю, что она уже не принадлежит мне и что не в моей власти ее вернуть. Тогда, однако, я не думала, что буду когда-нибудь сожалеть о ней. Она была только непорочной, а мне нужно было сделать её сильной и способной в будущем на более значительные поступки.

Часто после прогулки с матерью на берегу реки, где, играя, весело поблескивали лучи солнца и рыбы, или во время утренней и вечерней прогулки по полям я мечтала о своем будущем, но сколько я о нем ни думала — оно все же казалось мне недостойным ее любви и не соответствовало моему желанию нравиться ей и моим способностям. Мое воображение и смятенные чувства буйно призывали судьбу, достойную себя, и упорно стучались в мое сердце, словно желая открыть его и, покинув меня, ринуться в жизнь. И если тогда я прыгала изо всех сил, осыпала мою мать тысячью поцелуев, бросалась бежать впереди нее, как щенок, или, отставая, собирала маки и васильки и, испуская крики, приносила их ей, — я делала это не столько радуясь самой прогулке и этим букетам, сколько желая излить счастье, переполнявшее меня сознанием того, что жизнь моя вот-вот забьет ключом, прольется бесконечно широким потоком, заливая пространства более обширные и более пленительные, чем те леса, что простирались до самого горизонта, которого мне хотелось достигнуть одним прыжком. Венки из васильков, клевера и маков я сплетала в таком опьянении, с горящими глазами, вся трепеща. Вы заставляли меня смеяться и плакать оттого, что я вплетала в вас вместе с цветами мои тогдашние надежды, они засохли и сгнили, как и вы, и, не успев, как и вы, расцвести, вновь обратились в прах.

Моя мать приходила в отчаяние от моего слабоволия. Я делала все под влиянием минутного побуждения. Пока эти побуждения исходили от ума и сердца — моя жизнь, не будучи примерной, не была, однако, и недостойной. Мою мать и меня больше всего занимал вопрос о приведении в исполнение всех моих прекрасных намерений относительно работы, спокойствия, рассудительности, ибо мы обе чувствовали — она более ясно, я — смутно, но горячо, — что приведение в исполнение этих намерений зависит только от моей силы воли, которую моя мать тщетно старалась воспитать во мне. Но я откладывала работу над собой на завтра. Я не спешила, иногда меня огорчала мысль, что время идет, но сколько времени было еще впереди! Однако я испытывала некоторый страх, я смутно чувствовала, что привычка быть безвольной начинала с годами все больше и больше подавлять меня, мною овладела печаль, я поняла, что едва ли, не прилагая никаких усилий, можно надеяться на чудо, которое бы изменило мою жизнь и выковало мою волю. Недостаточно было о силе воли молчать. Нужно было именно то, на что я — безвольная — не была способна: этого добиваться.

И похоти неудержимый шквал

Рвет вашу плоть, как знамя старое.

Ш. Бодлер

Когда мне пошел шестнадцатый год, я пережила болезненный перелом. Для того чтобы развлечь меня, меня впервые начали вывозить в свет. Меня стали посещать молодые люди. Один из них был развратен и коварен. Он был и нежен и дерзок одновременно. В него-то я и влюбилась. Мои родные узнали об этом, но не вмешивались, не желая доставить мне слишком большого огорчения. Думая о нем все то время, когда его со мной не было, я кончила тем, что опустилась, делаясь, насколько это было доступно мне, похожей на него. Он склонял меня к скверным поступкам, почти исключительно из любопытства, потом приучил меня к скверным мыслям, возникновению которых я не могла воспрепятствовать силой воли — единственным могущественным средством, способным заставить их вернуться в ту адскую тьму, из которой они явились. Когда кончилась любовь, на ее место заступила привычка, и не было недостатка в безнравственных юношах, желавших ею воспользоваться. Сообщники моего греха, они делались его защитниками, стараясь оправдать грех перед моей совестью. Вначале я испытывала жесточайшие угрызения совести, я старалась в них покаяться, но мои родные не поняли, а приятели мои отговаривали меня от этих попыток. Они постепенно убеждали меня в том, что все девушки поступают так же и что родители только делают вид, что ничего не знают. В результате та беспрерывная ложь, к которой я все время должна была прибегать, неизбежно вылилась в форму молчания. В это время мне уже жилось плохо, но я еще мечтала, размышляла и была способна на какие-то чувства.

Для того чтобы рассеять и прогнать от себя все эти низкие страсти, я стала усиленно выезжать в свет. Иссушающие светские удовольствия приучили меня к постоянной жизни на людях, и вместе с любовью к одиночеству я утратила тайну радостей, которыми до сих пор дарили меня природа и искусство. Никогда я столь часто не посещала концертов, как в эти годы. Сидя в ложе, озабоченная желанием вызвать восхищение, я никогда еще не воспринимала музыку так поверхностно, как в ту пору. Я слушала, ничего не слыша, но если случайно музыка и долетала до моего слуха, мне все равно уже было недоступно, что таилось под ее покровом. Мои прогулки тоже были как бы поражены бесплодностью. То, что раньше делало меня счастливой на весь день: желтеющая в слабых лучах солнца трава, аромат, оброненный листьями вместе с последними каплями дождя, — все это потеряло для меня свое очарование. Леса, воды, небо, казалось, от меня отвернулись, и, когда, оставшись с ними с глазу на глаз, я пугливо вопрошала их, они не шептали мне больше в ответ тех неясных слов, которые восхищали меня когда-то.

И вот тогда, в поисках противоядия и не имея смелости спасти себя, — а спасение было так близко, и увы! так далеко от меня — во мне самой, — я вновь обратилась к греховным наслаждениям, думая разжечь этим пламя, притушенное светской жизнью. Но это было напрасно. Удовольствие нравиться окружающим мешало мне, со дня на день я откладывала окончательное решение — по своей собственной воле вернуться к одиночеству. Я не отказывалась ни от одного из этих двух пороков во имя другого. Я совмещала их. Что и говорить, каждый из них, стараясь опрокинуть все те препятствия ума и чувства, какие могли бы помешать другому, казалось, тем самым вызывал его: я выезжала в свет для того, чтобы найти успокоение после свершения греха, и я свершала новый грех, как только чувствовала успокоение. И в этот ужасный период, когда я потеряла невинность и еще не испытывала, как теперь, угрызений совести — в этот период, когда я была хуже, чем во все периоды моей жизни, — ко мне относились с особенным уважением. Раньше меня считали высокомерной и сумасбродной девочкой, теперь, наоборот, мое угасшее воображение пришлось по вкусу свету и услаждало его. В то время как я совершала по отношению к моей матери самый великий из грехов, меня считали примерной дочерью, судя по моему нежно-почтительному отношению к ней. После того как мысль моя сама убила себя, стали восхищаться моим умом, моими способностями. Моим угасшим воображением, моей иссякшей чувствительностью довольствовались люди, наиболее жаждущие духовной жизни, ибо их жажда была такой же притворной и лживой, как и тот источник, от которого они ждали утоления. К тому же никто не подозревал о моей преступной тайне, и в глазах всех я была идеальной молодой девушкой. Сколько родителей говорили тогда моей матери, что если бы не мое высокое происхождение и если бы они смели обо мне мечтать, — они не желали бы другой жены для своих сыновей! Однако в глубине моей притуплённой совести я испытывала бешеный стыд от этих незаслуженных похвал, но этот стыд оставался в глубине совести, не достигая ее поверхности, и я так низко пала, что у меня хватало гнусности рассказывать со смехом об этом сообщникам моего греха.

Тому, кто потерял и не вернет вовек.

Ш. Бодлер

В ту зиму, когда мне пошел двадцатый год, здоровье моей матери, которое никогда не было крепким, очень пошатнулось. Я узнала, что у нее болезнь сердца, правда, не очень серьезная, но запрещавшая ей всякое волнение. Один из моих дядей сказал мне, что моя мать хотела бы, чтобы я вышла замуж. Я могла на деле доказать моей матери, как сильна была моя любовь к ней, и согласилась на первое предложение, которое она мне передала, отзывалась она о предложении одобрительно, указывая мне, таким образом, на необходимость изменить мою жизнь.

Мой жених был как раз тем человеком, который своим недюжинным умом, добротой и энергией мог бы иметь на меня самое благотворное влияние, к тому же он был согласен поселиться вместе с нами, а я могла не разлучаться с матерью, разлука с которой доставила бы мне самое жестокое страдание. Тогда-то у меня хватило смелости покаяться во всех своих прегрешениях духовнику. Я спросила его, должна ли я признаться в этом и моему жениху? Из жалости ко мне он отговорил меня от этого, но заставил меня поклясться в том, что я никогда больше не впаду в прегрешения. Затем он дал мне отпущение грехов. Запоздалые цветы, расцветшие под влиянием радости в моем сердце, казавшемся мне навсегда бесплодным, принесли плоды.

Вновь сделаться непорочным труднее, чем быть им постоянно, — я познала трудную добродетель. Никто не подозревал, что теперь я стояла духовно бесконечно выше, чем прежде, и моя мать продолжала ежедневно целовать меня в лоб, считая его по-прежнему чистым. Мало того, в этот период мне сделали в обществе несправедливые упреки за мой рассеянный вид, молчаливость и меланхолию. Но я не сердилась на это: тайна, которую мы хранили — я и моя удовлетворенная совесть, — доставляла мне немало наслаждений. Выздоровление моей души, которая напоминала мою мать и теперь улыбалась мне без конца и глядела на меня с нежным упреком сквозь высыхающие слезы, таило в себе бесконечные очарование и томление. Я не понимала, как я могла скверно обращаться с нею и причинять ей страдания, почти убивать ее.

Я наслаждалась этой глубокой, чистой радостью и холодной ясностью неба в тот вечер, когда все кончилось. Отсутствие моего жениха, уехавшего на два дня к своей сестре, и присутствие за обедом молодого человека, который более других был виновен в моих прежних прегрешениях, даже тенью печали не омрачали этого ясного майского вечера. На небе не было ни единой тучи, которая могла бы отразиться в моем сердце. К тому же, моя мать почти выздоровела, словно между моей душой и ею, несмотря на ее полное неведение моих прегрешений, существовала какая-то таинственная связь. ‘Необходимо оберегать ее от всяких волнений в течение двух недель, и после этого приступ болезни уже не повторится’, — сказал доктор. Уже одни эти слова были для меня залогом того счастливого будущего, сладость которого вызывала слезы. В этот вечер моя мать была в более элегантном платье, чем обычно, и впервые после смерти моего отца — события десятилетней давности, — она украсила отделкой цвета мальвы свое обычно черное платье. Она была очень смущена тем, что оделась, как в дни своей молодости, и была опечалена и счастлива, что совершила насилие над своей скорбью и трауром для того, чтобы доставить мне удовольствие и отпраздновать мою радость. Я приложила к ее корсажу розовую гвоздику, она оттолкнула ее сначала, но затем, потому лишь что гвоздика была от меня, приколола ее нерешительным и стыдливым движением руки. В то время, когда стали садиться за стол, я привлекла ее к себе и, стоя у окна, прильнула страстным поцелуем к ее нежному, отдохнувшему от миновавших страданий лицу. Я ошиблась, сказав, что никогда не испытала вновь сладости поцелуя в Убли. Поцелуй этого вечера был сладостней всех других. Вернее, это был тот самый поцелуй, что и в Убли: он тихонько выскользнул из глубины прошлого и опустился у моих губ на бледное лицо моей матери. Выпили за предстоящую свадьбу. Я никогда не пила ничего, кроме воды. Вино действовало слишком возбуждающе на мои нервы. Мой дядя заявил, что в такой день, как сегодня, я могла бы сделать исключение. Я как сейчас вижу то веселое выражение лица, с которым он произнес эти глупые слова… Боже мой! Я с таким спокойствием призналась во всем, неужели теперь я буду вынуждена остановиться? Я ничего больше не могу вспомнить! Нет… я помню, мой дядя сказал, что в такой день, как сегодня, я могла бы сделать исключение. Говоря это, он улыбаясь посмотрел на меня, я быстро выпила бокал вина, не взглянув на мать, из страха, что она запретит мне пить. Она тихо произнесла: ‘Никогда не нужно открывать злу даже самой маленькой лазейки’. Но шампанское так освежало, что я выпила еще два бокала. Моя голова отяжелела, в одно и то же время я испытывала потребность и отдохнуть, и дать выход нервной энергии. Встали из-за стола. Жак подошел ко мне и, пристально глядя на меня, сказал:

— Уйдем отсюда, я хочу показать вам мои стихи.

Его прекрасные глаза нежно блистали на свежем лице, медлительным движением руки он закручивал усы. Я поняла, что гибну… у меня не было сил сопротивляться. Я вся трепетала, отвечая:

— Хорошо, это доставит мне удовольствие.

И вот тогда-то, произнося эти слова, а может быть, и еще раньше, в то время как я осушала второй бокал вина, — я совершила страшный поступок. После этого все произошло уже само собой. Мы заперли на ключ обе двери, он обнимал меня, обдавая своим дыханием мое лицо, скользя руками вдоль моего тела. И тогда, в то время как наслаждение охватывало меня все сильнее и сильнее, я почувствовала, как в глубине моей души рождается бесконечная печаль и отчаяние, мне казалось, что я заставляю плакать душу моей матери, душу моего ангела-хранителя. Я никогда не могла без содрогания читать описания пыток, которым злодеи подвергают животных, своих собственных жен и своих детей, мне почудилось теперь, что каждый раз, когда мы испытываем сладострастие, наше тело, наслаждаясь, жестоко терзает и заставляет плакать наши благие намерения и души наших непорочных ангелов.

Игра в карты подходила к концу, и мой дядя должен был вернуться. Мы должны вернуться до него, я не согрешу больше, это было в последний раз… И вот я увидела себя в зеркале над камином. Неясная тоска, терзавшая мою душу, не отразилась на моем лице, наоборот, все в нем, начиная со сверкающих глаз, кончая пылающими щеками и вызывающим ртом, дышало глупой и грубой чувственной радостью. Я представила себе ужас того человека, который увидел бы меня сейчас превратившейся в животное, после того как видел меня раньше целующей мою мать с меланхолической нежностью. Но тотчас же в зеркале, у самого моего лица появился жадный, прикрытый усами рот Жака. Взволнованная до глубины души, я приблизила свое лицо к его лицу и вдруг увидела перед собой (я рассказываю так, как это было, выслушайте меня, раз у меня хватает сил говорить об этом), на балконе, у окна, — мою мать, в оцепенении смотревшую на меня. Я не знаю, крикнула ли она, я не услышала ничего, но она упала навзничь, ее голова застряла между двух перекладин балкона…

Я уже сказала вам, что едва не промахнулась, хотя целилась хорошо. Однако пулю извлечь не смогли, и начались сердечные припадки. Но это может продолжаться еще неделю, и все это время я не перестану обдумывать начало этого происшествия и видеть его конец. Пусть бы моя мать увидела, как я совершала все мои преступления, только бы она не уловила того радостного выражения лица, которое отразилось в зеркале. Нет, она не могла его видеть!.. Это совпадение… С ней случился удар за минуту до того, как она меня увидела… Она не уловила выражения моего лица… Этого не может быть!

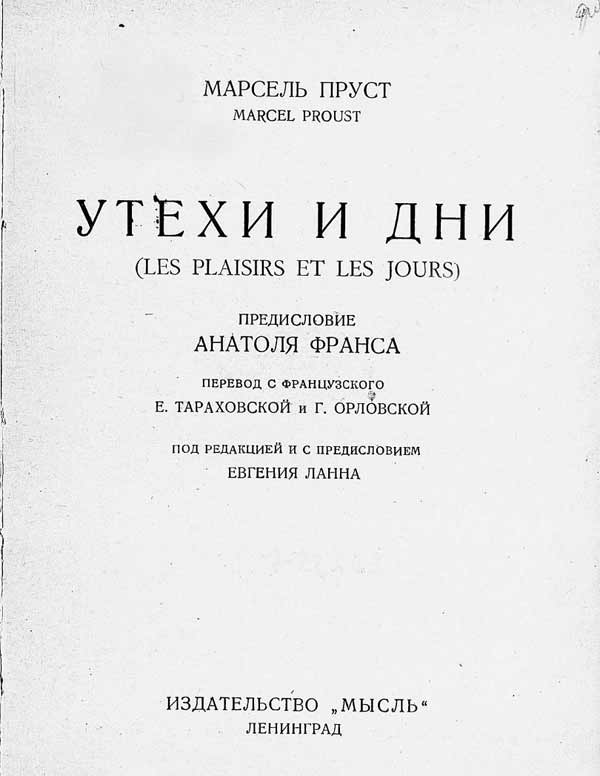

Источник текста: Утехи и дни / Марсель Пруст, Предисл. Анатоля Франса. Пер. в фр. Е. Тараховской и Г. Орловской. Под ред. и с предисл. Евгения Ланна. — Ленинград: Мысль, 1926. — С. 85—100.

Прочитали? Поделиться с друзьями: