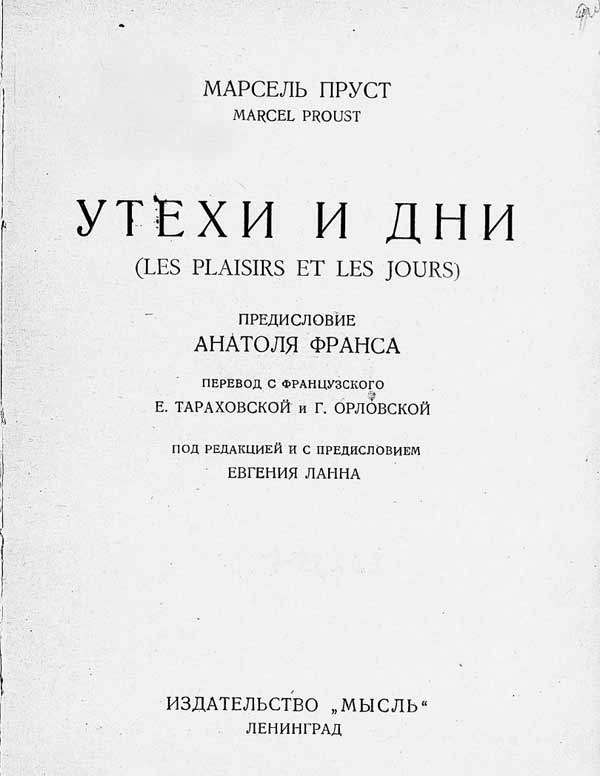

Марсель Пруст

Утехи и дни

Марсель Пруст

Утехи и дни

Мечты в духе иных времен

Мечты в духе иных времен

Образ жизни поэта должен быть так прост, что

впечатления самые обыденные должны его радовать,

веселие его должно быть плодом солнечного луча, для

его вдохновения должно быть достаточно воздуха,

для его опьянения — воды.

Эмерсон

I. Тюильри

I. Тюильри

II. Версаль

II. Версаль

Канал, который самого разговорчивого

человека заставит замечтаться и около которого

я всегда бываю счастлив, весел или печален.

Письмо Бальзака к г-ну де Ламот-Эгрон

III. Прогулка

III. Прогулка

IV. Семья, слушающая музыку

IV. Семья, слушающая музыку

V

V

VI

VI

VII

VII

VIII. Реликвии

VIII. Реликвии

IX. Лунная соната

IX. Лунная соната

1

1

2

2

X. Источник слез, что таит в себе любовь минувшая

X. Источник слез, что таит в себе любовь минувшая

XI. Дружба

XI. Дружба

XII. Призрачная сила горя

XII. Призрачная сила горя