Ф. В. Кречетов

О мире, начале его и древности

1785

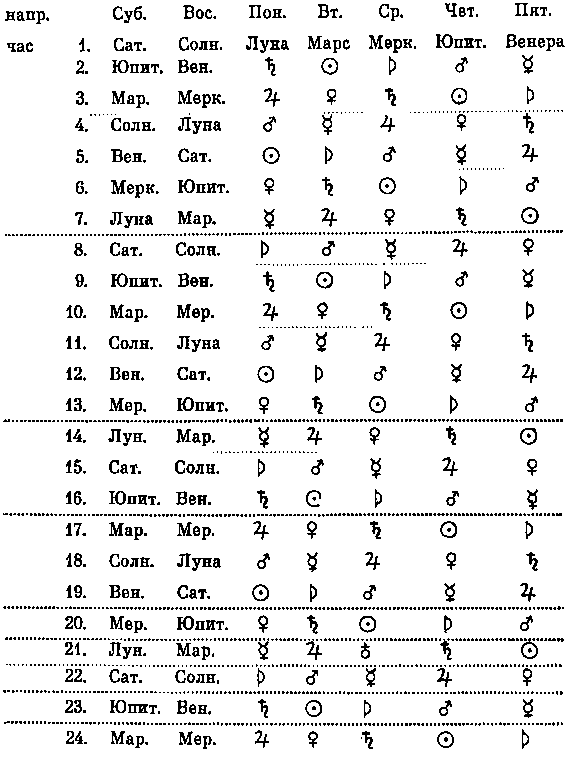

Мнение древних о мире, или понятие их о всеобщей его системе

Мнение древних о мире, или понятие их о всеобщей его системе

То есть.

То есть.

Мнения древних о начале мира8

Мнения древних о начале мира8