Пётр Романович Фурман

Пётр Романович Фурман

Путешествие по всей России

Путешествие по всей России

Нарва

Нарва

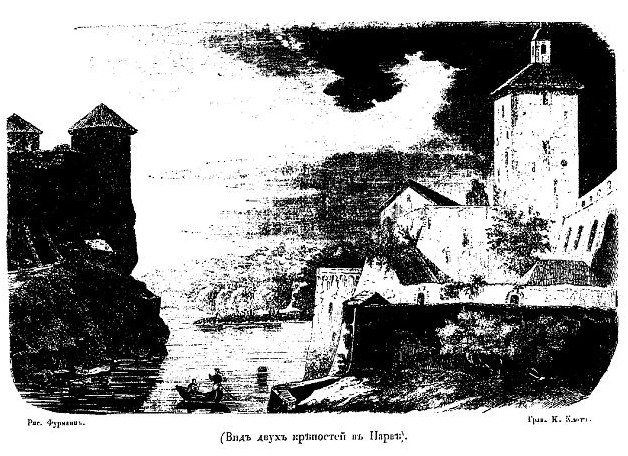

Приезд в Нарву. Дворец Петра Великого. Крепости. Начало истории. Начало легенды

Приезд в Нарву. Дворец Петра Великого. Крепости. Начало истории. Начало легенды

Erepta restituit.

Sabitur sic videre partum.

Нептун с трезубцом.

Imperat mari и др.

—

—

Окончание легенды, окончание истории, водопад

Окончание легенды, окончание истории, водопад

—

—

—