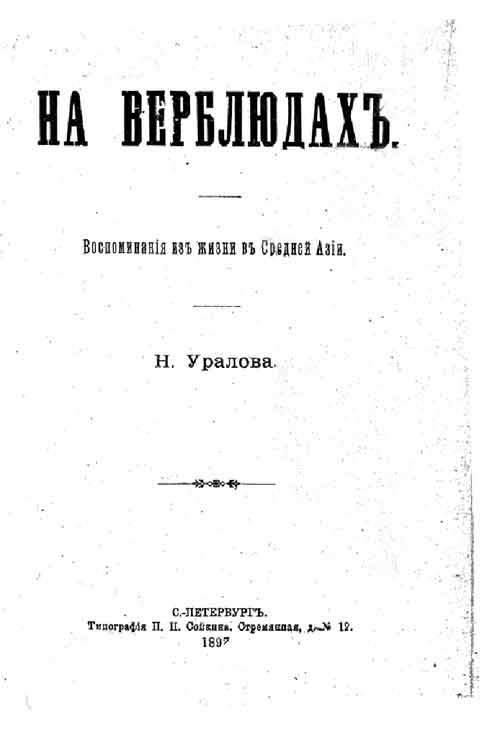

Воспоминания из жизни в Средней Азии

Типографiя П. П. Сойкина, Стремянная, дом No12.

Дозволен цензурою. С.-Петербургъ, 4 ноября 1896 г.

В молодости я обладал беспокойным умом… Я не мог долго оставаться на одном месте: стремление к деятельности, жажда приключений и заманчивые картины бесконечного шатания по горам и лесам Азии имели для меня невыразимо притягательную силу, а так как свойство моей службы не только позволяло, но даже обязывало перекочевывать с одного места на другое, то, благодаря этому обстоятельству, мне пришлось побывать и на хивинской границе, и в Бухаре, и в Срединном царстве Чжунь-Го (как называют его китайцы). Немало поездил я и караванными путями на верблюдах, и дикими ущельями Тянь-Шаня (Небесные горы) на цепконогих, горбоносных киргизских моштаках, чрез кряжистый хребет Нарынский — на сартовских двухколесных арбах и, наконец, даже на камышовых плотах (салы) по Сыру, этой живописнейшей, хотя совершенно дикой реке всего Туркестанского края.

Каких-нибудь двадцать лет прошло с тех пор, а как далеко-далеко кажется мне это невозвратное время! Словно мимолетный сон кануло оно в вечность и оставило после себя лишь одно воспоминание да щемящую боль в сердце, — и невольно приходят на память чудные строки поэта:

Где моя юность с чарующей лаской,

Отваги и веры года?

Где сердце, что было волшебною сказкой

Заслушаться радо всегда?

И где эти сказки, что слушал охотно?!

Их нет — только эхо твердит.

Все в жизни непрочно, как сон мимолетно,

Все мимо, все мимо летит!

Да и как не болеть сердцу о прошлом?! Тогда я был юный, здоровый, ни от кого не зависимый человек, смотревший на Божий мир сквозь розовые стекла. Бесшабашная удаль дух захватывала и просилась наружу, ни страху, ни боязни — все было трын-трава! Бывало, верхом на лошади, с дрянным револьверишком, годным только для вколачивания гвоздей, рыскал я по горам и ущельям, — и не страшны были встречи ни с двуногими хищниками-барантачами, способными за медный чайник выпустить своим кривым ножом кишки, ни с четвероногими — клыкастыми кабанами-секачами (Sus scrofa) и хитрыми барсами (Felis irbis). Не то теперь! Пустое урчанье в желудке порождает смертельный страх (батюшки, не холера ли!), а встреча с ‘Его Превосходительством’ приостанавливает даже биение сердца, которое прячется в эти минуты если не совсем в пятки, то, наверное, очень неподалеку от них. Прежняя независимая, полная поэзии жизнь заменилась пошлым мыканьем по канцеляриям, вместо чудной природы — затхлый воздух архивов, место ежеминутных приключений — рапорты, доклады, отношения и донесения, вместо друзей-киргизов, этих наивно-добродушных, скуластых детей природы — геморроидальные сослуживцы-чиновники с перегорелым сивушным запахом, и вместо светлых южных ночей под открытым небом — шатание по дымным и душным ресторанам, театрам и кафе-шантанам…

Изменилась и внешняя сторона былого, да так, что и следов от прежнего не осталось…

Цивилизация, быстро шагая вперед, разбудила дремавшую Русь. Поднялся северный колосс и, движимый мощной силой прогресса, быстро принялся догонять Европу… Скоро ему стало тесно в своих пределах и начал он свое поступательное движение на восток. Повалились чалмоносные головы хивинцев, как мячи, под ударами русских сабель, — и вскоре под державную руку Белого Царя покорены были новые громаднейшие территории степей: забелелся двухглавый орел над минаретами ханских ставок, а русские двигались себе все дальше и дальше в Центральную Азию, сопровождая свой путь такими блестящими предприятиями, как взятие славного в летописях города Самарканда, Хивинский поход, завоевание Ферганы и, наконец, занятие всей Арало-Каспийской котловины. Много места захватила Русь. Раскинулась она, по словам поэта, от

Хладных финских берегов

До пламенной Колхиды.

Заблестел русский крест ‘на далеких окраинах’ и церковный благовест возвестил, что эта вновь покоренная земля принадлежит нам. Благорастворенный климат и сокровища новых провинций привлекли к себе предприимчивых людей. И вот различные смельчаки, ежегодно забирающиеся от своих насиженных Ярославских, Владимирских, Тверских и других родных очагов за снежный хребет Алтая, в долины Грузии, к берегам каменистого Свеаборга, даже к ледяному Архангельску — широкой волной хлынули во вновь покоренный край, а за этими смельчаками-пионерами двинулись и промышленники-капиталисты… Вскоре железные дороги опоясали теперь по всем направлениям те дикие места, где еще только два десятка лет назад рыскали полосатые красавцы тигры, да в болотных камышах сопели и хрюкали, отфыркиваясь от мириад комаров и разных болотных мошек, щетинистые кабаны. А теперь узкоглазый туземец с суеверным ужасом смотрит на ‘шайтановы телеги’ и с трепетом шепчет про себя молитву, для избавления себя от злого духа. Жалко кочевнику минувшего, тоскливо сжимается у него сердце и с грустью вспоминает от ‘доброе старое время’, словно наш завзятый крепостник — блаженное для него, но позорное для народа время барщины…

Томителен песчаный, трудный путь

И не на чем тут взору отдохнуть

Нигде ни кустика, ни пестренькой поляны,

Песок, песок песчаный барханы,

Да гдадь степная…

I. Мое путешествие по пустыням и степям

Итак, этому минуло уже двадцать лет. Я служил тогда у купца Огнева и на обязанности моей, между прочим, лежала закупка и отправка в Сибирь некоторых жировых товаров и в Нижний — хлопка. [Фамилия мною изменена. Фирма этого достойнейшего в своем роде человека существует благополучно в наши дни и есть самая богатая в Туркестанском крае: годовой оборот ее простирается на сумму свыше 8 миллионов рублей серебром]. […]

В 1872 году мне надо было по торговым делам лично побывать в городах Петропавловске и Акмолинске. В настоящее время такое путешествие не представляет ничего не только трудного, но и особенного, так как, начиная от самого Ташкента, чрез города Чимкент, Аулие-Ата, Верный, Копал и Сергиополь до Семипалатинска отлично можно добраться на лошадях, и далее до Тобольска на пароходе, откуда до Акмолинска рукой подать. Но такая комфортабельная дорога не входила в мои расчеты: мне надо было сопровождать до Орска большую партию хлопка и потому направиться караванным путем чрез Чулак (Тургайской области) на Ак-Тау и чрез кряж Кокче-Тау, в Акмоллы же от Орска — на лошадях.

В степи все тяжести возятся не иначе как на верблюдах, частию потому, что два десятка лет назад пресловутый, блаженной памяти Кузнецова, почтовый тракт был идеально плох, так что коммерческий люд всегда почти избегал путешествия по нему, предпочитая хотя и медленный, но зато верный способ передвижения на ‘корабле пустыни’.

В областях Туркестанского округа верблюды встречаются двух пород: одногорбые ‘нар-тюэ’ и двугорбые ‘аир-тюэ’. Первая порода, происшедшая от верблюдов южных стран Азии, считается лучшею по силе и росту, но плохо выносит северные холода, вторая, тюркско-монгольская порода, происходит из северных степей, она слабее ‘нара’, но привычнее к более холодному климату. […]

Верблюд может нести на себе от 14 до 18-ти пудов, так что средняя норма нагрузки принята в 16 пудов. Одногорбый верблюд, ‘нар’, выносит и 20 с лишком, но таких верблюдов немного. Товар навьючивается на верблюда равномерно на обе стороны через седло (особого устройства, для всадников делается с высокой лукой), каждая такая половина весит немного больше или меньше восьми пудов и называется ‘тай’. В количество веста ‘тая’ включаются и веревки, которые — на одного верблюда — весят около 13 фунтов. Вес товара определяют количеством везущих его верблюдов и, живя в Туркестане, вы будете немало удивлены, если вам скажут, что пришел товар весом в сто с половиною верблюдов, эту половину составляют молодые и малосильные верблюды, которые больше двух ‘полу-тайков’ нести не могут. Кроме половины, есть еще и три четверти. Вообще же принято нормой считать верблюда за 16 пудов товару.

Возчики-киргизы (‘лаучи’) выходят партиями в несколько десятков, а иногда и сотен верблюдов, смотря по готовности товара к отправке. С каждой такой партией идет ‘караван-баш’ (караванный начальник, в построчном переводе — глава каравана), приказчик купца, отправляющего товар, а иногда еще и переводчик (толмач). Этот последний, впрочем, — в редких случаях, так как присутствие его нужно, главным образом, в таможнях, а там почти всегда есть свой, разве отлучится в степь с таможенными чиновниками (‘зякетчи’) по делам службы. Что касается присутствия приказчика, то оно необходимо вот почему: киргиз-возчик получает, положим, два ‘тая’ по 8Ґ пудов каждый, полпуда с ‘тая’ сбрасывается ему на усушку. Киргиз отправляется, но на пути заезжает в аул, здесь от развьючивает верблюдов и гостит два-три дня, а иногда и более. Соблазнится ли он, или грех этот обуяет его соседа, только мешок с хлопком распарывается, из него вынимается несколько фунтов, а на их место, для веса, вкладывается в середину ‘тая’ хороший кусок глины, потом мешок зашивается снова и возчик преспокойно отправляется дальше. Начинаются степные жары, доходящие нередко до +48 deg,R, хлопок сильно усыхает, так что по прибытии на место не оказывается целого пуда. Во избежание недостатка в весе, киргизы-возчики верстах в 150-ти от пункта сдачи обливают ‘тай’ водой, вода от жары понемногу испаряется, но вместе с тем хлопок начинает гнить, перегорать, семя, или ‘орешек’, разбухает, а вата принимает желтый оттенок. Так или иначе, а хозяин терпит убыток. Ни обязательств, ни контракта, ни условий — ничего нет.

Вот во избежание подобных-то беспорядков, обыкновенно, и отправляется приказчик, в присутствии которого возчики уже не смеют отлучаться или сворачивать караван в сторону, а если и делают это с его разрешения, то уже без всякого поползновения на вверенные им товары.

Стояли первые дни июня. Медлить более было невозможно и я, высунув язык, бегал по кишлакам и аулам, чтобы собрать необходимое (по числу пудов товара) количество верблюдов. Возчики дорожились, выставляя какие-то крайне неопределенные причины, верить в которые просто не хотелось. В особенности долго тянул меня мулла таджик Казанджиков.

— Что ж, мулла, нанимаешься, что ли? говори прямо, а то тянешь-тянешь, только время с тобою теряю?! — спросил я его.

— Ни знай! — лаконически ответил седобородый таджик, а хитрые глаза совсем сощурились: хорошо знал, бестия, что конкурентов ему не очень много, — что хотел, то и просил.

— Вот те на! если ты не знаешь, так кто же знать-то будет, свинья, что ли? — озлобился я.

— Цы, цы!.. зачем скверна слСва скажишь…

— Ничего тут скверного нет, ведь ты хоть самого черта так из терпения выведешь! Что ты мотаешься-то, словно бес в рукомойнике, э-эх! а еще мулла, аксакал (белая борода)! — укорял я его.

— Бульна опасно… Алимкулка бунтует! — увильнул снова мулла Казанджиков, намекая на разбои славившегося в те времена батыра Алимкула.

Этот маневр, однако ж, только больше поддал мне задору: уж очень много слыхал я про подвиги степного разбойника, хотя и плохо верил в этого, почти сказочного, киргиза.

— Ну так что ж Алимкул — эка птица какая! вам это он страшен, а для меня тьфу! вот и все! — задорно возражал я.

— Алимкулка-то?! ой, ой! бульна сердит, она многа шиновна резил! так мелко-мелко, совсим чуч-пар делал! — объяснял почтенный мулла, а глаза его так и искрились от восторга. [Чуч-пар — то же, что и русские пельмени, только гораздо больше и защипываются в виде пирожков, варятся не в воде, а посредством пара. Очень вкусное кушанье, сильно, впрочем, приправленное перцем].

Я отлично понимал, что хитрый таджик всю эту механику подводил не для чего иного, как выторговать лишний рубль. Однако делать было нечего, кроме его верблюдов, других, пожалуй что, и не найти, да и отправляться было давно пора.

— Неужели ты нисколько не уступишь, ведь твоя цена совсем несуразная! побойся Бога-то! — начал я было увещевать Казанджикова. Но он понес опять какую-то ахинею про Алимкулку, а потом вдруг ни с того, ни с сего привел новую причину: ‘Зима балшой был!’

Я не стал более торговаться, видя совершенную невозможность победить упрямство ‘проклятого дикаря’, и сразу надбавил цену почти в полтора раза, после чего приятель мой немедленно согласился и, в виде вящего удостоверения в своей благонадежности, сильно шлепнул ладонью своей руки об мою, что, кстати сказать, составляет необходимейший у киргизов, сартов и других туземных обитателей акт при всех куплях-продажах и иных подобных сделках, заменяя нотариальное условие.

— Утром, чим свет, берблюд будет! — пообещал он, и мы расстались.

Хлопок у меня был давно приготовлен, т. е. упакован, и дело стояло только за верблюдами.

Кроме меня, в нашем караване было еще двое русских: переводчик, яицкий казак-линеец Иван Левашев, давно, впрочем, утративший свое русское имя и известный на сотни верст под полурусским, полукиргизским титулом Иван-бая [бай — трудно переводимое слово, нечто вроде ‘хозяина’ или ‘господина’. Туземцы почти к каждому имени прибавляют эту частицу, желая, вероятно, выразить большее почтение: Мурза-бай, Хаким-бай, Науруз-бай и проч.]. Это был седовласый старик, чисто казацкого покроя, высокий, широкоплечий, с затылком вола, с большою бородой, разделявшею его темное огрубленное лицо на две половины, и с большими красивыми глазами, из-под которых скуловатые кости сильно выступали вперед. Этот наружный вид, а равно костюм (Левашев одевался в киргизский халат и малахай) и, наконец, постоянный разговор на туземном наречии, которым Левашев владел в совершенстве, — заставляли многих принимать Иван-бая за чистокровного номада.

Он обладал колоссальными кулаками, но никто не мог пожаловаться на то, чтобы кулаки эти причинили когда-либо кому-нибудь вред. Зато ругаться Левашев любил до страсти. И, странное дело, в этих случаях он прибегал уже исключительно к родному диалекту, находя, вероятно, что на этом языке можно более подобрать крепких слов, особенно если поминаются родители оппонента…

Левашев служил у одного со мной хозяина в качестве переводчика и изъездил буквально весть Туркестанский край, в общем он представлял чрезвычайно любопытного субъекта с темным, загадочным прошлым. Вопреки всяким ожиданиям, водки Иван-бай совершенно не пил, зато табак не только курил и нюхал, но даже постоянно клал изрядную щепоть его за щеку, что вообще, к слову сказать, в большом употреблении в Туркестанском крае. Кисет с табаком-махоркой и особая из тыквы бутылочка для ‘носового’ висели у него за поясом, а трубка была вечно в зубах, даже в тех случаях, когда Иван-бай хотел ругаться, он не вынимал ее, а только особым движением губ сдвигал к одному углу рта и с такой яростью нападал на соперника, что тот, обыкновенно, всегда оставался побежденным.

Другой мой соплеменник был некто Семен Никитич Тележников, выходец из Великого Устюга, жил несколько лет в Ташкенте приказчиком, понакопил деньжонок и возвращался восвояси, чтобы на родине заняться ‘своим делом’, по его выражению. Хотя точно он не определял, что это за ‘свое дело’, но с первого же раза можно было безошибочно заключить, что этот пронырливый молодец ни на что более не способен, как стоять с аршином в руках и спрашивать со сладкой улыбочкой: ‘Чего изволите-с?’ Тип известный и на Руси довольно распространенный. Если прибавить к этому, что Семен Никитич был весьма набожен и в разговоре любил ссылаться на различные тексты из Священного Писания, то портрет его будет совершенно готов. Любил он также почти к каждой фразе прибавлять слова: ‘это’, ‘знаете’, ‘того’ и проч., в разговоре не то заикался, не то торопился скорее высказаться, для чего и прибегал к означенным выше словечкам, поясняя в то же время свою речь отчаянной жестикуляцией рук и даже всего корпуса.

Довольно любопытен был первый его визит ко мне. Как-то однажды поутру я сидел в конторском кабинете и пил чай, вдруг в передней кто-то осторожно кашлянул, затем потопал ногами и вообще различно выражал свое присутствие.

— Кто там? Войдите! — пригласил я.

Дверь осторожно отворилась и маленькая, плюгавенькая фигурка перешагнула высокий порог кабинета, затем робко, бочком, как-то по-воробьиному, подошла к столу.

— Здра-сте, Николай Иваныч! я, знаете, это… потому как получивши это известие… того, знаете… наслышались… Павла Кондратьича Густолесова изволите знать? — вдруг задала мне фигурка вопрос, путаясь и заикаясь.

Я чуть не покатился со смеху. Смешнее этого лица и вообще всей этой несчастной фигурки я еще ничего не видывал: вошедший был маленький, юркий человечек с выпученными как у рака и в то же время шмыгающими глазками, красной, словно выкрашенной суриком, бороденкой и с лицом, сильно изрытым оспой. Он размахивал руками, кивал головой, скалил зубы, как-то вилял и вообще чрезвычайно походил на собачонку, которая ластится около ног, боясь, чтоб ее не пнули, не ударили, и желает своим рабским, униженным видом расположить в свою пользу.

Одет был Тележников в коротенький бумазейный горохового цвета ‘спинжак’, красные из козьей кожи штаны, заправленные за порыжевшие голенища сапог и громаднейшую, не менее аршина в диаметре, дунганскую шляпу. Весь этот костюм, и сам владелец его прежде всего, возбуждали самое веселое настроение. Однако, едва сдерживая себя, я отвечал по возможности серьезно.

— Ни Павла Кондратьевича, ни вас — извините — не имею чести знать. С кем, позвольте спросить…

— Помилуйте-с! это даже удивительно-с, знаете… они, Павел Кондратьевич, весьма очень известные коммерсанты, знаете… это, того, как его… — перебил меня плюгавенький человек, приходя в неописуемое изумление, как это я не знаю известного коммерсанта Густолесова.

— Не слыхал!.. Так, собственно, вам-то я чем могу быть полезен? — снова спросил я.

— А мы их, это, приказчик, знаете, того-этого… на отчете лавку, знаете, содержали, а ныне возымели это того, знаете, желание повидать свою родительницу, знаете…

Я окончательно ничего не понимал. Приходилось задавать категорические вопросы:

— Ваша фамилия как?

— Тележников, Семен Никитич Тележников… проживали мы, знаете, того-этого, как его… по паспорту в городе Ташкенте, а ныне, знаете, это очинно хотим родительницу свою повидать, потому, знаете, как это, того… И в Писании от святых отцов сказано: чти отца твово и матерь… родительница у нас старушка весьма даже престарелая… повидать желательно…

— Очень похвальное намерение, но я-то при чем тут? Что вам от меня угодно?

— Потому как, знаете, известились мы… это, что вы, Николай Иваныч, в патюшествие, это, изволите вояжировать… с караваном.

— Да-а! Вот что! Действительно, я на днях думаю отправляться, давно уже пора, да вот верблюдов все не мог подыскать. Цены такие лупят, что просто слышать страшно… Так вы со мной желаете ехать? Да садитесь, пожалуйста, что ж вы стоите-то!..

— Известно, мошенники! это, знаете, мы их, можно сказать, буквально понимаем… И в Писании сказано: не мечите бисера!..

Я только рот от удивления разинул.

— Т. е. кто мошенники? вы о ком говорите?

— Эти самые верблюжники. Мы, знаете, это, Николай Иваныч, тоже дела с ними всяческие происходили, довольно знаем…

Оказывалось, что гость хотел мне посочувствовать, что вот, мол, как трудно найти караванных. В этом случае он был совершенно прав и попал в самую чувствительную струну. Ничего не может быть приятнее, как сочувствие постороннего к вашему горю. Вы, обиженные какой-нибудь жизненной неудачей, чрезвычайно обрадуетесь, когда встретите человека понимающего и разделяющего ваше горе. Я, по крайней мере, стал смотреть на своего гостя совсем иными глазами.

При дальнейшей беседе выяснилось, что он желал в караване вместе со мной доехать до Орска, где у него было какое-то ‘первеющей важности’ дело, чтобы оттуда отправиться на родину в Великий Устюг. Лишний человек, да еще русский, не только не мог помешать мне, но был даже весьма желателен: все же веселее скучать в таком долгом пути.

— Только вот что, господин Тележников, вы, может, и не скоро еще соберетесь, а ведь я положительно на днях еду, решил уж и за ценой не стоять: хоть и дорого, а ничего не поделаешь.

— Помилуйте-с, весьма очинно приятно даже… знаете, я, это, и расчет получил от Павла Кондратьича… можно сказать, совсем, знаете, собрался, только…

Видя, что господин Тележников замялся, я спросил:

— Что только?

— Изволите видеть… может, обидно покажется, но это… как перед Истинным Богом… не при деньгах… этого, того, как его… касательно, напримерно, цены? то ись, значит, за провоз сколь положите?

— Так я-то при чем тут? вы попросите арбакеша Казанджикова, — я у него нанимаю верблюдов, — ему ведь все равно по пути, лишний человек не будет в тягость.

Гость вдруг как-то сжался, съёжился, сделался еще меньше и завилял всей фигуркой.

— Нет, Николай Иваныч, знаете, явите эту Божецкую милость! потому как нам не сподручно… притом же не при деньгах-с!.. Сами изволите видеть-с, дорога весьма очень пространственная, притом же хотелось родительнице что ни на есть привезти, знаете, в дом, то ись это… того… я, Николай Иваныч, знаете, дорогой помогу вам, в случае, этого, того…

— Да мне, в сущности, все равно, конечно… Ну, а сколько же вы можете дать за дорогу? — спросил я совсем уже скорчившегося при этом вопросе Тележникова.

— Девять рублей-с, знаете, извольте получить это, напримерно…

— Да он положительно идиот! За такую дорогу предлагает девять рублей, и почему именно девять?! — подумал я, — право, идиот!

Прежде чем мы покончили и условились относительно платы, прошло еще добрых полчаса. Тележников божился, распинался, вилял всей фигурой и торговался так отчаянно, словно он отстаивал собственную жизнь. Наконец, ввиду усиленных просьб, веря, что он действительно ‘не при деньгах’, я согласился взять его с собой за двенадцать рублей.

— Ну, вот и очинно расприкрасно! Знаете, вам Бог поможет за это, Николай Иваныч, того-этого… да и ехать, напримерно, вдвоем совсем другой коленкор выходит-с, знаете… а теперча извольте это, задаток, того-этого, получить!..

При этом Тележников отвернулся в сторону, вытащил из кармана большой красный платок и, предварительно порывшись среди кипы каких-то бумаг, извлек три рубля и обратился ко мне:

— Зелененькую гумажку извольте получить, знаете, по обнаковению, этого-того…

Я взял и еще раз предупредил, что скоро намерен выехать, и потому, чтобы он был готов.

— В самую глухую полночь хоть сегодня, знаете, это, расположен буду, потому как мы, значит, расчет получили и завсегда в аккурате, это…

— Хорошо, хорошо! ну, а теперь, извините, мне надо к хозяину по делам сходить.

— До приятного свидания, Николай Иваныч, знаете, того, в добрый час, это…

Мы расстались.

Казанджиков, собственно, был содержатель верблюдов, а может, и подрядчик, начальником же нанятого мною каравана явился киргиз Нысан Кебеков, олицетворявший собою тип настоящего степняка: длинная редкая седая борода обрамляла скуластое лицо, узкие наискось разрезанные глаза светились природным умом и от всей фигур муллы Нысан-бая веяло почтенностью. Кебеков довольно хорошо говорил по-русски, хотя, конечно, с акцентом, караваны сопровождал почти во все стороны: бывал в Бухаре, бывал в Оренбурге и даже не раз заглядывал в Нижний Новгород, единым словом, тертый калач был караван-баш Нысан-бай Кебеков.

Верблюдов в нашем караване насчитывалось тридцать семь, да двое киргизов ехали на лошадях. Кроме того, два наманганских сарта имели ишаков (ослов), сарты эти, впрочем, ехали до первого караван-сарая, откуда путь им лежал совсем в другую сторону. Левашев также явился на своем ‘карабаире’ [помесь от туркменского производителя и киргизской матки]. Это была совсем вороная, без отметинки, лошадь, как будто покрытая черным атласом, с черными же искрящимися глазами и сухой типичной горбоносой головой. За спиной Иван-бая висела винтовка в чехле из мохнатого бурочного сукна, через плечо — шашка в потрескавшихся кожаных ножнах, а за поясом торчали два кремневых пистолета, да на ремне болтался кривой, отточенный как бритва, ножик.

Я должен еще отметить повара Кулпашку и мальчугана узбека Козюгана Басантиева. Всего же наш караван состоял из 16 киргизов, нас троих русских и таджика-муллы Саид-Басмана.

Душой этого небольшого каравана являлся Басантиев. Это был всего лет четырнадцати мальчик, обладавший необычайной живостью ума и подвижностью тела. Всякое его слово и всякое движение вызывали смех, и вообще он являлся в караване самым настоящим источником веселости и остроумия. Но об нем, впрочем, после.

7-го июня 1872 года, в шестом часу утра, мы оставили город.

Прощай, Ташкент! часто я покидал тебя, казалось, мог бы и свыкнуться с той разлукой, а все-таки каждый раз, когда я оставлял позади себя золотой крест церкви, а затем пестрый шлагбаум, бывало как-то неловко в груди, а на этот раз сердце щемило еще больше обыкновенного…

Миновав русскую часть города, мы въехали в узкие улицы Старого Ташкента. Потянулись чувалы (глинобитные заборы), почти сплошь залитые яркою зеленью тополей, ветел, карагачей, айлантусов, кленов, акаций, глядичий, бигноний и проч. Домов не было видно совсем: они затерялись в лабиринте маленьких дворов, и ни одно окно не выходило на улицу из-за стен этих последних. Совершенный Восток, где внутренняя жизнь человека глубоко сокрыта от посторонних взоров, и где всего яснее определяется разделение общества на семейства, как было во времена патриархальные.

Стены, окружающие дома, сделаны не столько для защиты от воров, сколько для ограждения от любовных подмигиваний соседей, вечно злоумышляющих в этом отношении (в Туркестане вообще взглядывать на женщину, даже на некотором расстоянии, считается бесчестием).

Вскоре мы попали на базар. Толпы туземцев буквально запрудили площадь. Несмотря на ранний час утра, уличная жизнь была уже в полном разгаре: неумолчный шум, трескотня, отрывистые звуки гортанного сартовского наречия резко поражали ухо. У некоторых лавок, тут же на улице, были устроены небольшие кузницы, где выделывались разные мелкие вещи.

Самые товары расположены в строго систематическом порядке: тут тянулся ряд исключительно медных, блестящих кумганов [медный высокий кувшин чеканной работы, служащий главным образом для омовения], далее целая коллекция фаянсовых чашек, там пестрели различные восточные ткани, а рядом — арсенал холодного оружия различного образца и размера, начиная от длинного, тяжелого, великолепной чеканки хороссанского клинка [Хороссан — северная провинция в Персии, известная по выделке дорогих шашек], и кончая небольшим кривым стальным ножиком.

Груды фруктов: персиков, винограду, яблок, груш, гранатов, дынь, арбузов и проч. наполняли воздух приятным ароматом.

Но всего интереснее было отдел войлочных изделий: поистине надо было удивляться, чего-чего не выделывает сартовский кустарь из верблюжьей шерсти. ‘Разве только каши не варить’ — как справедливо заметил Левашев.

Между тем как толпа глухо шумела и гудела, продавцы разных разностей как будто силились заглушить и ее, и друг друга, и рев верблюдов, и пронзительное ржание мулов. Кто звенел в таз, кто гудел в рог, кто щелкал железными плитками, кто ревел своим и не своим голосом. Какой-то нищий, растянувшийся возле лавки, стонал что есть сил, желая обратить на себя внимание. Это — дувона (юродивый). И все это теснилось, шумело, сталкивалось друг с другом, путалось в стаде прогоняемых тут же баранов, собаки шныряли между народом, голодные, взлохмаченные, понурив головы и жалобно завывая.

Мы едва выбрались из этого ада. С удалением от базарной площади улицы становились все пустыннее и пустыннее, но вот кончились дворы и только изредка попадались отдельные кишлаки — признак, что город миновали. Поля, расстилавшиеся между кишлаками и дорогой, были покрыты сетью небольших арыков и пересечены множеством глинобитных стенок, отделявших один владельческий участок от другого.

Немного далее мы поехали низменными долинами, сплошь засеянными рисом (шалы), ежеминутно сгоняя черногузок [аисты — священная для магометан птица], которые, сильно хлопая крыльями, взлетали кверху и с унылым клектаньем кружились над нами. Наконец кончилась и болотистая местность, за ней мертвые солончаки и степь (чуль) с местной флорой (бижгун, кукпек, жуслан) раскинулись на сотни верст. Где только глаз мог окинуть пространство, все степь и степь, производящая самое безотрадное впечатление мертвой пустыни. Впрочем, в первый день признаки близости города еще не совсем исчезли: то и дело попадались верховые всадники, арбакеши, временами слышалось мерное звяканье бубенчиков, и на дороге показывался медленно двигавшийся на тощем ишаке загорелый, убого одетый киргиз или сартовский мулла. Где-то далеко впереди раздался странный, режущий ухо скрип — так кричат журавли, когда тянут высоко над землею, — а в скором времени показался и источник этого странного звука — азиатская двухколесная несмазанная арба, высоко нагруженная снопами клевера.

Мы поравнялись. Арбакеш, завидев русского ‘тюру’, приветливо раскланялся.

— Это, может быть, последняя арба! — почему-то подумалось мне, и я с любопытством принялся ее разглядывать, как будто до этого времени никогда и в глаза не видел подобного экипажа. В самом деле, было любопытно: несмотря на небольшой размер прилаженной над осью платформы, она была так ловко нагружена, что вмещала не менее снопов, чем и наш обыкновенный крестьянский воз. Снопы далеко свешивались сзади, а вперед выступали настолько, что закрывали впряженную в арбу лошадь почти до самой головы, поддерживаясь искусно приделанными к платформе жердями. Вследствие этого издали, покуда еще ничего нельзя было рассмотреть, кроме массы наваленных снопов, громадных колес арбы, да двигающихся под снопами прикрытых ими ног лошади, получался очень странный вид: точно какое-то исполинское насекомое, скрипы, двигалось по степи… Мы разъехались, а я все продолжал глядеть вслед удалявшейся арбе, но вот она исчезла, а вскоре замолк и скрип, — и снова перед глазами безбрежные пески.

В первые три дня путешествия величественное, беспредельное безмолвие степи — безмолвие могильное — произвело на меня сильное впечатление. Я по целым часам смотрел, не сводя глаз, в пространство перед собою, и так как спутники мои — киргизы воображали меня погруженным в религиозные созерцания, то меня очень редко тревожили. Будто сквозь сон я видел, как во время пути некоторые из членов нашего каравана дремали, покачиваясь на верблюжьих спинах, и доставляли и своими движениями, и тревожными вздрагиваниями, время от времени, крайнее удовольствие остальной нашей бодрствовавшей комп

Прочитали? Поделиться с друзьями: