И. Саркизов-Серазини

В стране Тамерлана и жаркого солнца

И. Саркизов-Серазини

В стране Тамерлана и жаркого солнца

С 22 иллюстрациями

МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

Оглавление

Предисловие

Предисловие

И. Саркизов-Серазини

I

I

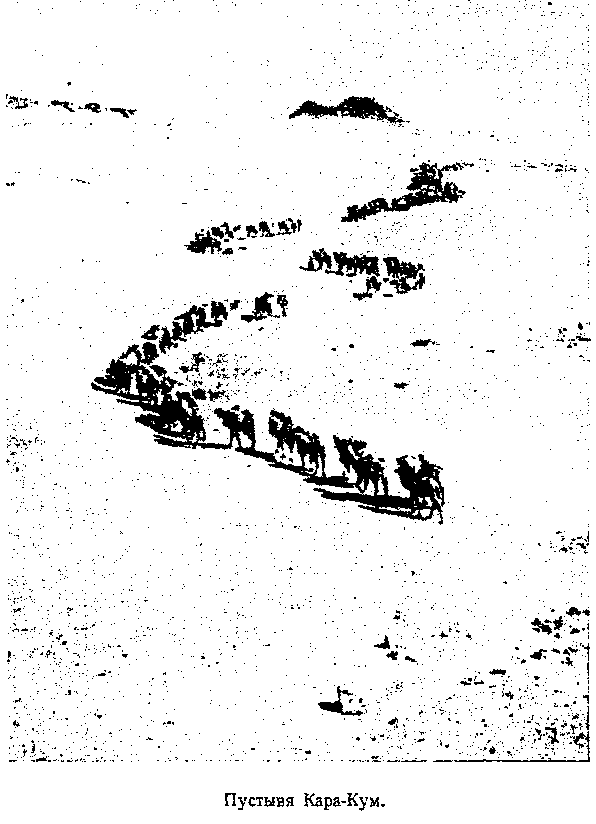

Туркестан — страна воспоминаний.— Дорога.— Волга.— Ночная песня.— Оренбургские степи.— Миражи.— Аральское море.— Пустыня Кара-Кум.— Река Сыр-Дарья.— Киргизские собаки.— Вершина ‘Казы-Курт’ — место остановки ковчега Ноя.— Ташкентский оазис.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

II

II

Ташкент.— Ночной город.— Азия и Европа.— Музеи. История страны.— Современная культура.— Уличные сценки.— Прогулки по европейскому городу.

6

6