Литвинов Б.

Литвинов Б.

Через Бухару на Памиры

Через Бухару на Памиры

I.

I.

II.

II.

![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1904_cherez_bukharu_na_pamiry-1.jpg)

Спуск с дороги от перевала Чарага.

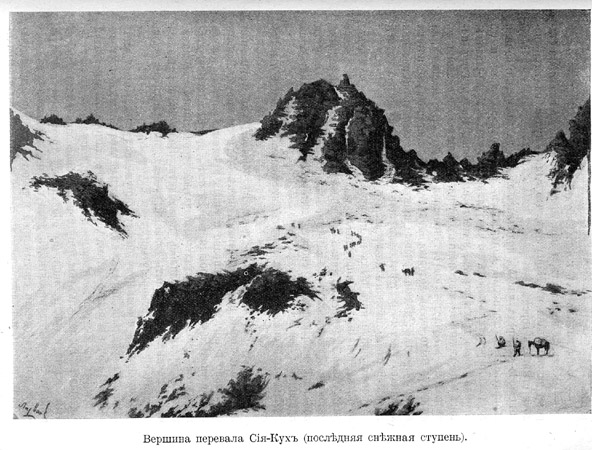

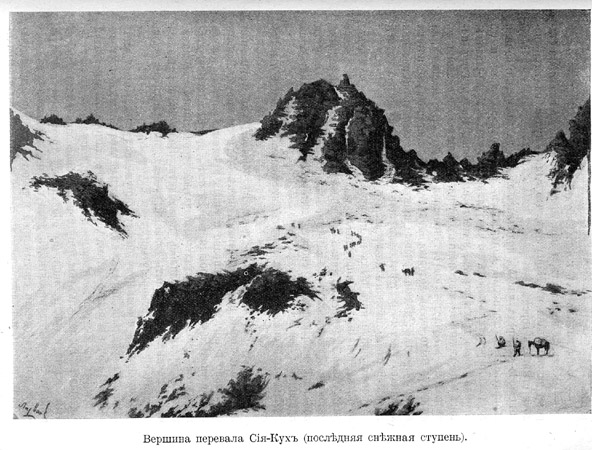

Вершина перевала Сия-Кух.

Литвинов Б.

Через Бухару на Памиры

I.

II.

![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1904_cherez_bukharu_na_pamiry-1.jpg)

Спуск с дороги от перевала Чарага.

Вершина перевала Сия-Кух.