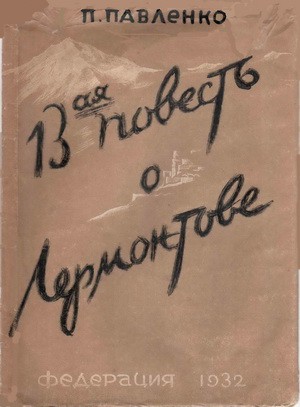

Пётр Павленко

Пётр Павленко

13ая ПОВЕСТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ

13ая ПОВЕСТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ

В 193… году появилось двенадцать произведений о Лермонтове.

(Из газет)

Пётр Павленко

13ая ПОВЕСТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ

В 193… году появилось двенадцать произведений о Лермонтове.

(Из газет)