Жуковский

Жуковский

1

1

Прибрежный лес в волнах изобразила,

Шумят струи, кипя вкруг челнока,

И ласточка, пришлец издалека,

Приют любви, гнездо свое сложила. [2]

2

2

Когда прострешь ко мне ласкающую руку?

Когда мне встретить твой душе понятный взгляд

И сердцем отвечать на дружбы глас священный?

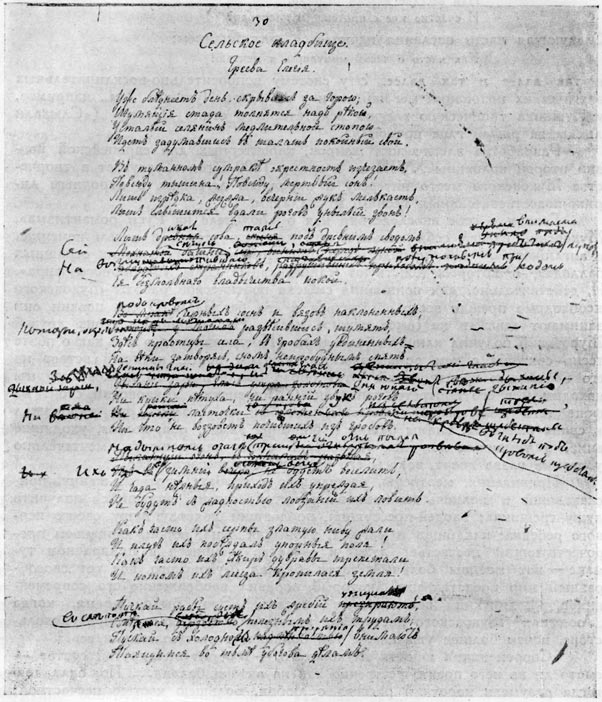

Автограф В. А. Жуковского — перевод (1802 г.) ‘Сельского кладбища’.

И счастие мое с протекшим протекло?

Мне руку подала.

И что-то ей хотелось

Сказать… но не могла!

Он высшую силу признал над собой,

По воздуху вихорь свободно шумит,

Кто знает, откуда, куда он летит?

Так песнь зарождает души глубина,

И темное чувство, из дивного сна

Как свежая роза — утеха долин,

Невинная, сердце невинное в нем.

И пышностью гремел,

Он все во мне имел.

Мне предлагали в дар

А те притворный жар.

Привлечь меня мечтал…

Эдвин, любя, молчал.

Судьба одно дала:

Она моей была.

Всегда возвышаюсь душою…

3

3

Когда взгляну на этот замок Ретлер,

Приходит в мысль, что если это проза

Да и дурная…