Н. Кончевский.

Воспоминания невоенного человека об Ахал-Текинской экспедиции

Н. Кончевский.

Воспоминания невоенного человека об Ахал-Текинской экспедиции

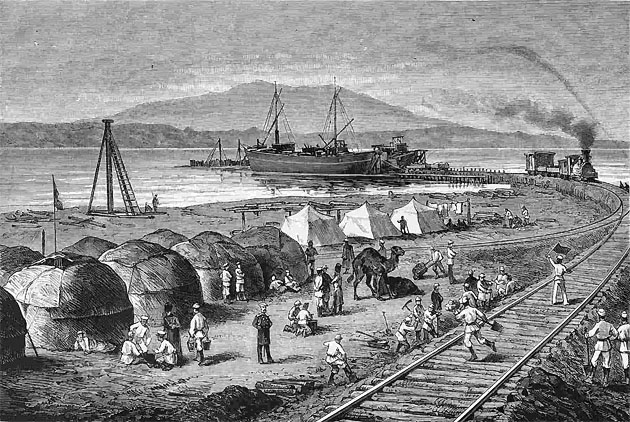

Ахал-Текинская экспедиция. Устройство железной дороги.

Лагерь генерала Анненкова в Михайловском посту.

Рис. А. Бальдингера (с фотографии). 1881

Пробный поезд Закаспийской военной железной дороги.

Рис. Н. Н. Каразина (с наброска и фотографии). 1881

* * *

Представители частей, входивших в состав 1-й Ахал-Текинской

экспедиции. С наброска А. М. Алиханова. 1879.

Но, видно, уж судьба над ними подшутила, потому что, несмотря на недоверие к этому началу, они, поневоле, сделались в известной степени общинниками, но тут виною, собственно говоря, просто несообразительность. Нужно знать, что весь Челекень считается общим владением населяющих его туркмен, но, конечно, тут еще очень мало поводов называть их общинниками, так как владение собственно землей не играет в их жизни почти никакой роли. Весь курьез заключается в том, что, благодаря именно попытке сделаться частными собственниками, туркмены сделались общинниками в значительно большей степени. Они постановили, что всякий туземец, вырывший нефтяной колодец, вместе с тем приобретает отдельное право на землю на расстоянии 50 сажен от колодца, — значит, все это пространство делалось частной собственностью.