НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ Ф. Д. КРЮКОВ.

СТРАНИЧКА ИЗ ТЮРЕМНОГО ДНЕВНИКА

из нетривиальных параллелей к Тихому Дону

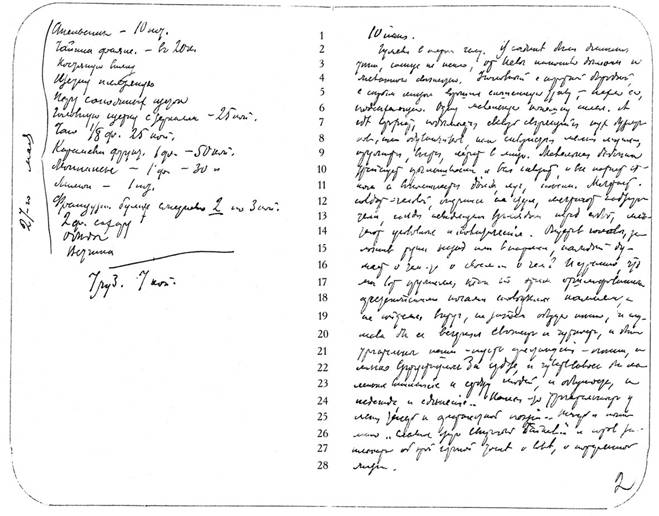

На факсимильном воспроизведении нумерация строк проставлена публикатором.

Подлинник — отдельный разворот из записной книжки Ф. Д. Крюкова. ‘Библиотека-Фонд Русского зарубежья’ (Москва). Фонд Ф. Д. Крюкова. Черновики очерка ‘Группа Б.’. Папка ‘Справки по различным вопросам из архива Ф. Д. Крюкова’. Внутри школьной фиолетовой тетради с архивной пометой на обложке: ‘9 листов’. No 2, вложение VI. Л. 2.

Андрей Чернов.

8 декабря 2008 — 18 августа 2009