Джон Рёскин.

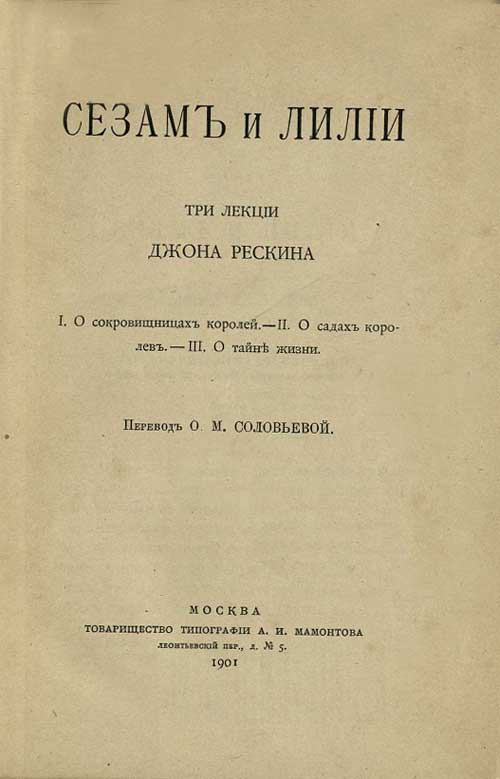

Сезам и Лилии

Джон Рёскин.

Сезам и Лилии

Sesame And Lilies

Лекция I.

Сезам.

О сокровищницах королей

Лекция I.

Сезам.

О сокровищницах королей

Каждый из вас получит по десяти

фунтов сезама и по пирогу из него.

Лукиан ‘Рыболов‘