АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

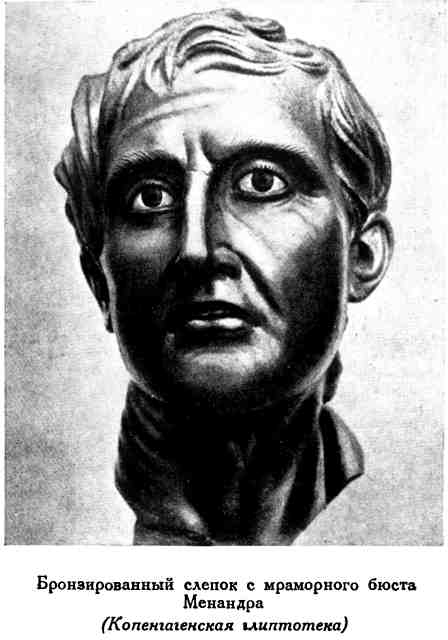

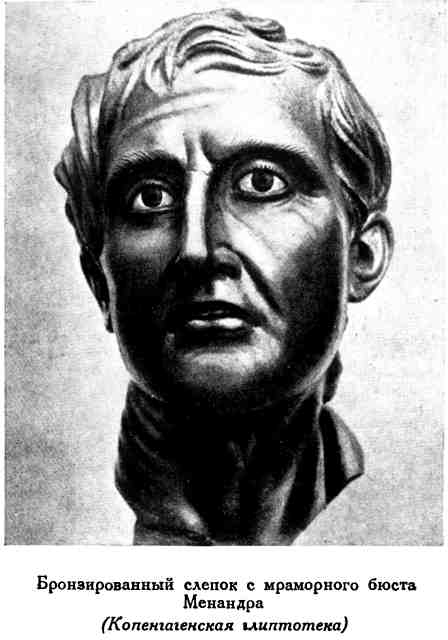

МЕНАНДР

IV век до н. э.

АСADЕMIA

Москва — Ленинград

1936

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1

2

3

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МЕНАНДР

IV век до н. э.

АСADЕMIA

Москва — Ленинград

1936

ВВЕДЕНИЕ

1

2

3