Р. С. Ф. С. Р.

Р. С. Ф. С. Р.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Т. II

Т. II

РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АРХИВ/БЕРЛИН

РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АРХИВ/БЕРЛИН

Типография ‘Vorwrts’, март 1924 г.

Alle Rechte, insbesondere

das der Uebersetzung, vorbehalten

Copyright by ‘Russisches Revolutions

archiv’ Berlin — Charlottenburg

Mommsenstrasse 46.

ИЗ АРХИВА П. Б. АКСЕЛЬРОДА

ИЗ АРХИВА П. Б. АКСЕЛЬРОДА

1881-1896

1881-1896

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С. М. КРАВЧИНСКОГО

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С. М. КРАВЧИНСКОГО

1. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

1. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

(Милан, апрель 1882 г.)

Милый Пинхус![i]

Ну, до свид[анья].

All’Egregio Sig. Emilio Quadrio

Via Maravigli, 10, Milano.

Поцелуй от меня Надю[xiii].

С.

2. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

2. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

[Милан, мая 1832 г.]

Милый Пинхус!

3. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

3. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

[Милан, 1883 г.?]

Милый Пинхус!

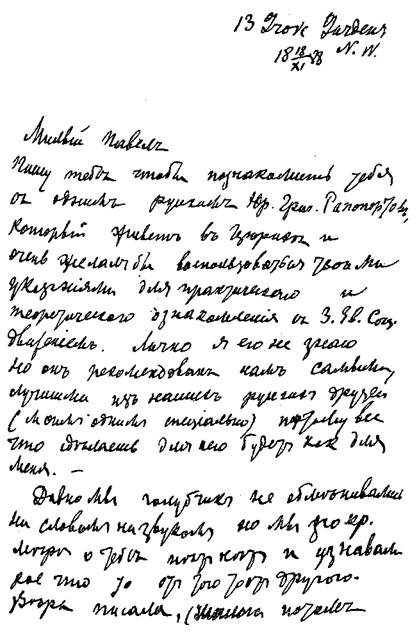

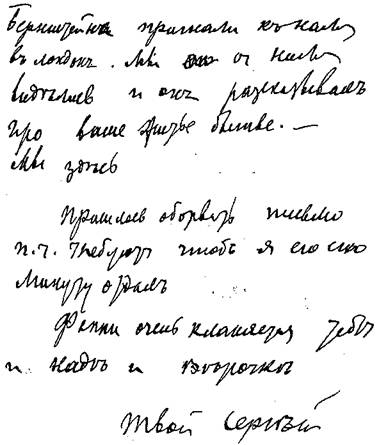

4. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

4. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

Лондон, 18 ноября 1888 г.

Милый Павел!

Твой Сергей.

5. П. Б. Аксельрод — С. М. Кравчинскому

5. П. Б. Аксельрод — С. М. Кравчинскому

Кларан, 4 июня 1889 г.

Милый Сергей!

6. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

6. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду

Лондон, 30 августа 1892 г.

Милый Павел!

Твой Сергей.

7. С. М. Кравчинский — В. И. Засулич

7. С. М. Кравчинский — В. И. Засулич

Лондон, 11 октября 1892 г.

Милая Вера!