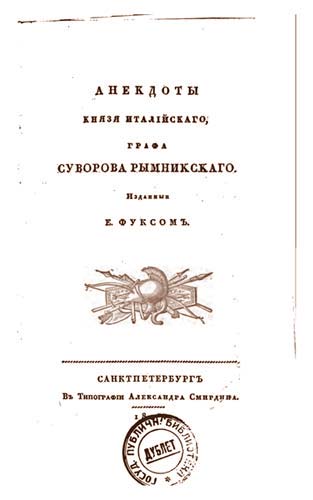

Анекдоты Князя Италийского, Графа Суворова Рымникского.

Анекдоты Князя Италийского, Графа Суворова Рымникского.

Изданные Е. Фуксом.

Изданные Е. Фуксом.

Печатать позволено:

Другу.

Другу.

Анекдоты о Суворове

Анекдоты о Суворове