За кадром

За кадром

* * *

* * *

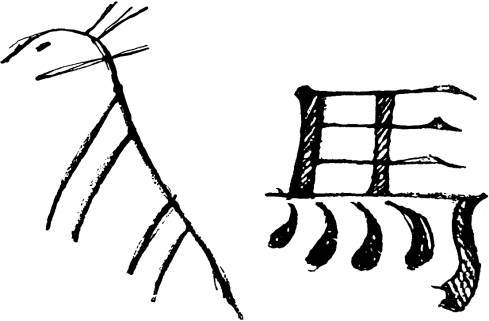

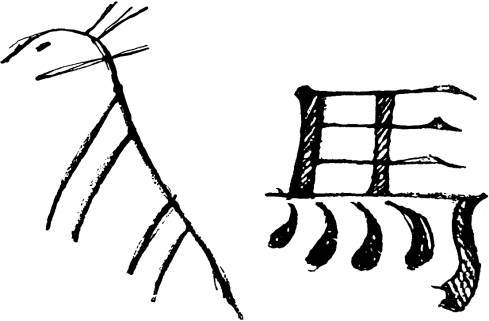

Рис. 1

* * *

* * *

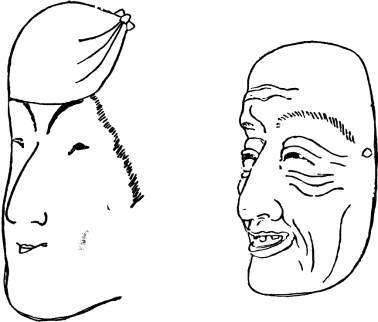

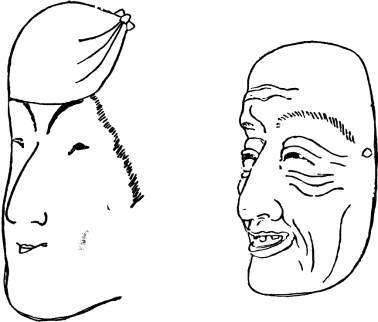

Рис. 2

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

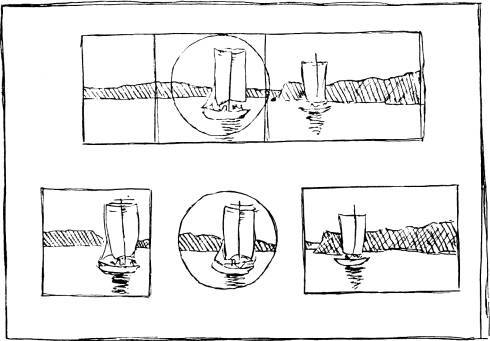

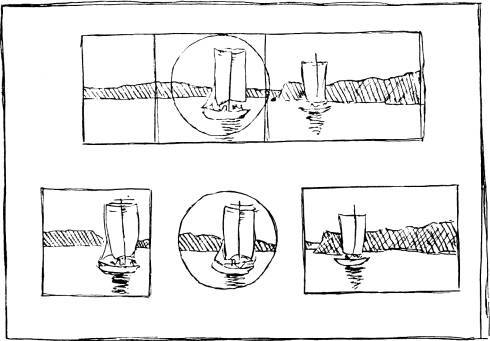

Рис. 3

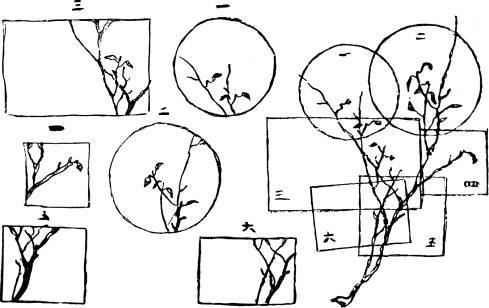

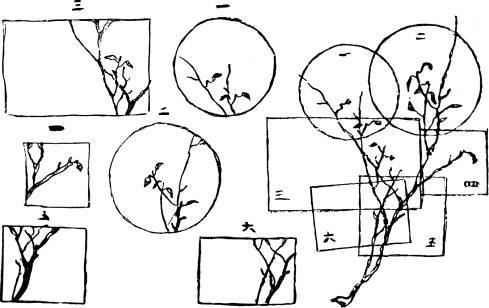

Рис. 4

1929

Комментарии

Комментарии

——

За кадром

* * *

Рис. 1

* * *

Рис. 2

* * *

* * *

* * *

* * *

Рис. 3

Рис. 4

1929

Комментарии

——