В полку.

В полку.

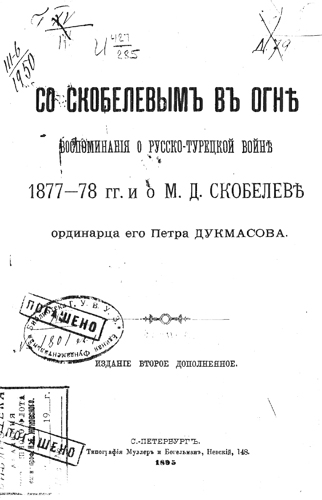

Главы из книги ‘Со Скобелевым в огне’

Глава I

Глава I

Яков Петрович Бакланов

В середину образовавшейся небольшой площадки поместился священник с причтом, атаман отдела, офицерство, станичные атаманы и прочий чиновный люд. Вокруг разместились спешенные казаки, держа в поводу коней, а позади их и между ними — жены с маленькими детьми на руках, отцы, матери, сестры, братья, знакомые. Лица у казачек были заплаканные, многие просто навзрыд рыдали, даже малютки, видя слезы своих матерей, бессознательно поднимали плач и этим еще более усиливали и без того тяжелую картину проводов.