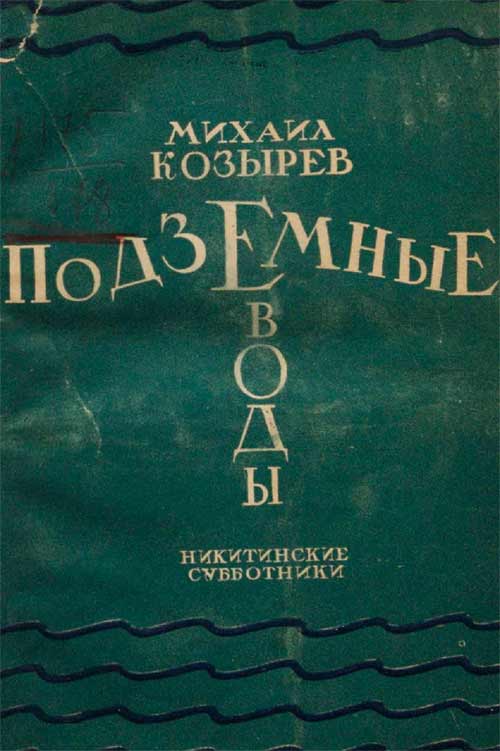

Михаил Козырев.

Подземные воды

Михаил Козырев.

Подземные воды

Кооперативное Издательство Писателей

‘Никитинские субботники’

Москва

1928

Часть первая

Часть первая

I

I

Веселый разговор…

Народная песня.

II

II

— Мы с вами попутчики, кажется?

М. Лермонтов.

III

III

О, дружба, да вечно пылаем

Огнем мы бессмертным твоим!

А. Дельвиг.