1

Л. Н. КОТЛЯРЕВСКОЙ

1

Л. Н. КОТЛЯРЕВСКОЙ

[1838—1839]

2

А. Ф. РАЕВУ

2

А. Ф. РАЕВУ

3 февраля 1844 г.

3

РОДНЫМ

3

РОДНЫМ

[19 мая 1846 г.]

Сын Ваш Николай.

19 мая 1846 г., воскресенье, в 2 часа пополудни.

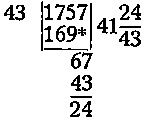

x = 1800 — 43,

41 24/43 дня или 5 недель 6 дней и около 11 1/2 часов. {При помножении 43 на 4, единицы помножены по ошибке на 3. — Ред.}

4

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

4

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Понедельник 20 мая [1846 г.]. Аткарск.

5

РОДНЫМ

5

РОДНЫМ

Ольшанка. 22 мая, среда, 8 1/2 ч. у. [1846 г.]

Сын Ваш Николай Ч.

6

РОДНЫМ

6

РОДНЫМ

Балашов, 23 мая [1846 г.]

Сын Ваш Николай.

Брат ваш Николай Ч.

Брат твой Николай Ч.

7

А. Н. ПЫПИНУ

7

А. Н. ПЫПИНУ

[30 мая 1846 г.]

8

РОДНЫМ

8

РОДНЫМ

Воронеж. 1 июня, суббота, 1846 г.

9

РОДНЫМ

9

РОДНЫМ

[Москва, 12 июня 1846 г.]

Москва. 12 июня, 8 ч. утра.

10

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

10

Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Москва, 14 июня [1846 г.], 2 часа пополудни.

Москва, июня 15 [1846 г.] (суббота) 8 час. утра.