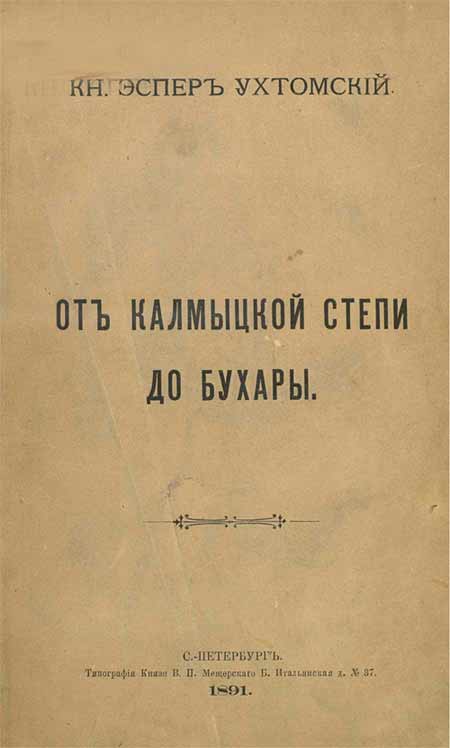

Эспер Эсперович Ухтомский.

От Калмыцкой степи до Бухары

Эспер Эсперович Ухтомский.

От Калмыцкой степи до Бухары

Введение.

Введение.

I.

На дороге в Среднюю Азию.

I.

На дороге в Среднюю Азию.

————

——-

II.

На Среднеазиатском рубеже.

II.

На Среднеазиатском рубеже.

III.

Калмыцкая степь.

III.

Калмыцкая степь.

IV.

По Каспийскому морю.

IV.

По Каспийскому морю.