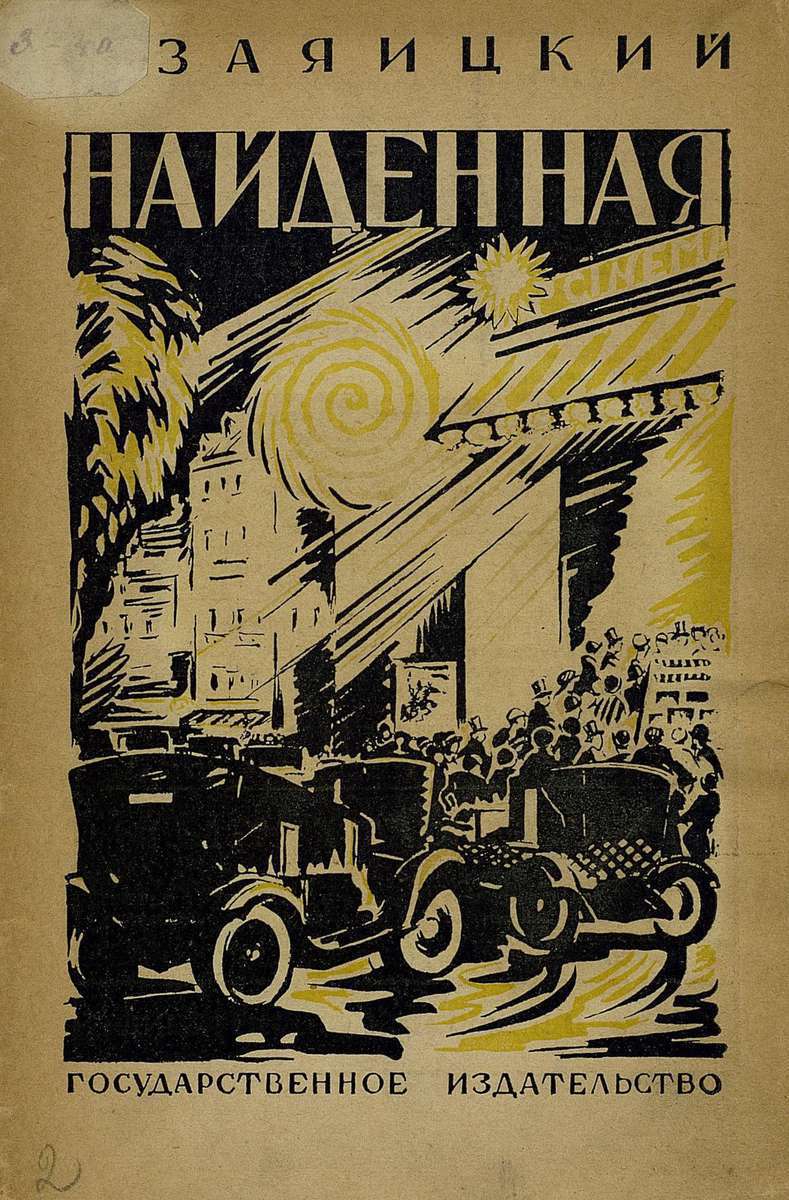

Сергей Заяицкий.

Найденная

Сергей Заяицкий.

Найденная

Повесть

![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1927_naydennaya-2.png)

I. ‘Красный витязь‘

I. ‘Красный витязь‘

* * *

* * *

* * *

* * *

II. ‘Маруся‘

II. ‘Маруся‘

III. Большевик

III. Большевик

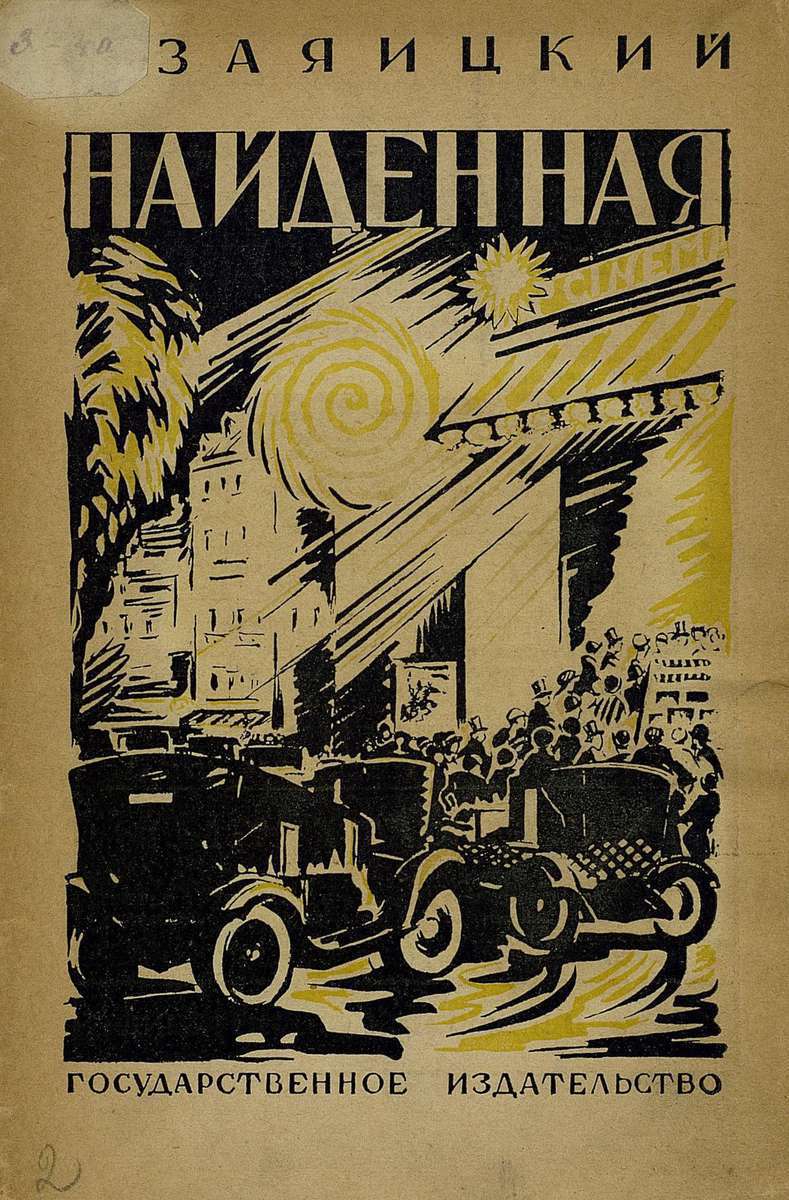

Сергей Заяицкий.

Найденная

Повесть

![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1927_naydennaya-2.png)

I. ‘Красный витязь‘

* * *

* * *

II. ‘Маруся‘

III. Большевик