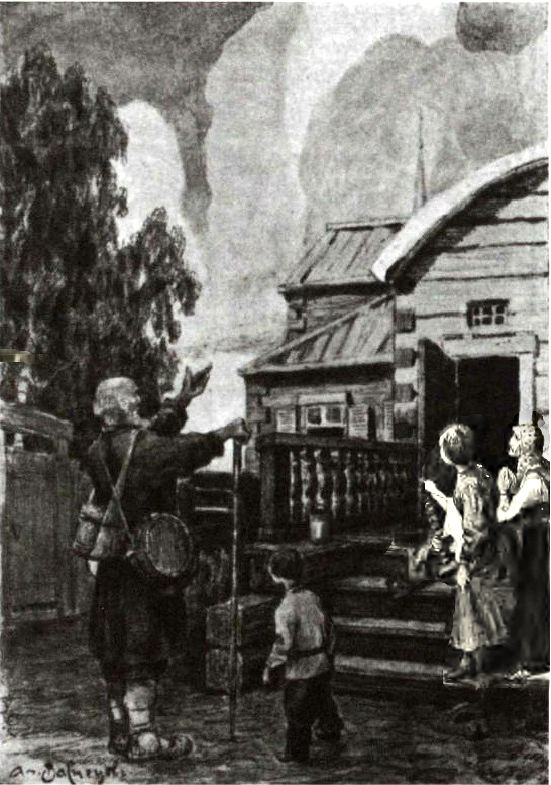

Васнецов А. М.

Грозы и дети.

Грозы и дети.

Рассказ.

I.

I.

Супостат.

Супостат.

II.

II.

Планида.

Планида.

III.

III.

Полуночный вихрь.

Полуночный вихрь.

Васнецов А. М.

Грозы и дети.

Рассказ.

I.

Супостат.

II.

Планида.

III.

Полуночный вихрь.