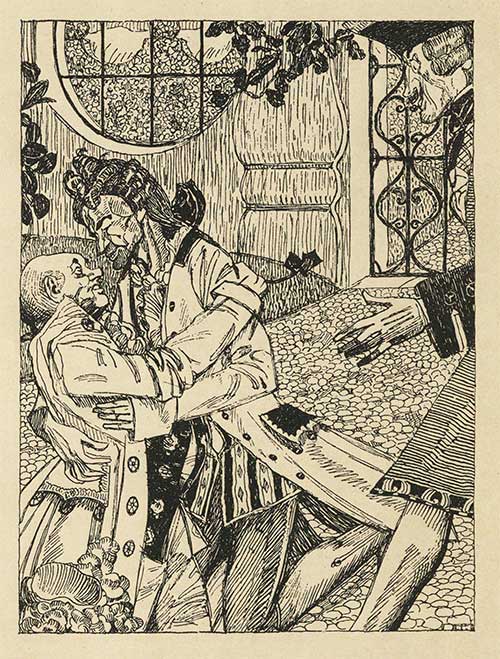

Эрнст Теодор Амедей Гофман

Двойники

Эрнст Теодор Амедей Гофман

Двойники

Die Doppeltgnger

Перевод Вячеслава Иванова

Рисунки А. Я. Головина

Петрополис

1922

Отпечатано в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Э. Т. А. Гофмана в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров в 15-й гос. тип., под наблюдением В. И. Анисимова, из них 25 раскрашенных от руки и 100 с римской нумерацией в продажу не поступают

Экземпляр No 678

Глава первая

Глава первая

Глава вторая

Глава вторая

Глава третья

Глава третья